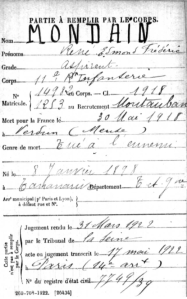

René Edmond Frédéric Mondain (1898 – 1918) est un étudiant en théologie. L’article ci-dessous est publié dans Le Semeur de octobre 1918, rubrique Tablettes d’or. L’article indique qu’il est né le 28/01/1898 à Antananarivo, Madagascar, mais sa fiche de décès sur Mémoire des Hommes indique 08/01/1898. Il est tué le 27 mai 1918. Sa tombe est aujourd’hui à la nécropole nationale Douaumont, n°3703.

René Mondain est né à Tananarive, le 28 janvier 1898. Il était le fils aîné de M. Gustave Mondain qui, étant élève à l’École normale supérieure, s’était senti appelé à entrer dans l’œuvre des Missions, et, dès le lendemain de l’occupation de l’île, avait été envoyé à Madagascar. C’est là, dans un milieu profondément chrétien, parmi les exemples de dévouement absolu à une sainte cause, qu’il passa les premières années de son enfance. Il resta toujours imprégné de ses premières impressions : jamais il n’oublia que de petits Malgaches, quelques-uns fils de chrétiens à peine sortis du paganisme, quelques-uns même fils de païens, avaient été ses compagnons de jeux. En 1909, il fut envoyé par ses parents en France, pour ses études, en même temps que son frère Jean. Mais, dès ce moment-là, il parlait de retourner dans le pays où il avait laissé les siens et de s’y associer à leur travail apostolique. Les deux frères furent confiés à M. et Mme Alfred Casalis, à Paris, en qui ils retrouvèrent la chaude affection d’un père et d’une mère.

René Mondain était, dès cette époque, un caractère tout impulsif, d’une seule pièce. Il pouvait avoir des emportements vifs, mais qui étaient toujours dus à des élans de générosité. Dès son plus jeune âge, il s’est montré un enthousiaste, un « emballé », et il a dû souvent à ce trait de sa nature de cruelles désillusions qui le laissaient tout meurtri, mais jamais lassé. Au lycée Voltaire, où il fit ses classes de la 7ᵉ à la 3ᵉ, ses camarades ne parlaient jamais de lui sans faire l’éloge de sa bonté. Parmi ses aînés du lycée, il y avait Alfred-Eugène Casalis, dont l’amitié et, plus tard, le souvenir, agirent profondément sur lui. Le frère cadet de celui-ci, Henri- A. Casalis, était son contemporain et fut vite son ami intime. Avec ses amis du premier degré, il faisait partie de l’Union cadette du faubourg Saint-Antoine, dont il fut même président pendant quelque temps. C’est là que sa jeune foi commença à se manifester. Puis vinrent les premières troupes d’éclaireurs et il fut un des premiers à obtenir le brevet de chef.

Ayant terminé sa troisième au lycée Voltaire, il alla passer une année en Allemagne ; c’est pendant la solitude de ce voyage qu’au commencement de 1913, la vocation dont il avait déjà parlé s’affermit et il demanda à la direction de la Société des Missions de l’admettre parmi ses élèves. Il motivait ainsi sa demande : « J’ai senti l’immense amour de Dieu et tout ce qu’il a fait pour moi. Je veux aussi faire quelque chose pour lui, et, comme le chemin m’est offert, que l’on a besoin d’hommes à la Maison des Missions, pourquoi ne pas y entrer ? » Le règlement de la Société exige, non pas pour l’admission comme missionnaire — cela va sans dire — mais pour l’admission parmi ceux qui veulent étudier en vue de ce ministère, l’âge minimum de 16 ans révolus. Le Comité, considérant le sérieux précoce du jeune candidat, fit fléchir le règlement en sa faveur. René Mondain fut admis dès juillet 1913 et entra en octobre à l’école des Batignolles, dans la classe de seconde. L’année suivante, la guerre venait soudain paralyser le fonctionnement de cette école ; mais Mme Pannier voulut bien garder auprès d’elle quatre ou cinq grands élèves qu’elle traita comme ses fils et qui suivirent les cours du lycée Carnot. C’est dans ces conditions que notre ami fit sa première. Pendant ces deux années, sa foi mûrit et s’affermit : « Moniteurs à l’École du dimanche de l’Église Sainte-Marie [temple du Marais], nous écrit un de ses plus chers camarades, nous préparions ensemble nos leçons. Je me le rappelle me disant un soir : « Que vais-je dire à ces enfants ? Je sens que je n’ai que des mots à leur dire. C’est avec mon cœur que je voudrais leur parler, et je ne le puis parce que ma foi est trop sèche et scolastique. Il faut que notre foi nous illumine, qu’elle transparaisse autour de nous ; il faut arriver à être vraiment inspirés pour apporter aux autres la bonne nouvelle. » Et ce sera, depuis lors, son souci continuel. Il cherche de toutes ses forces ; il ne veut vivre que par sa foi.

Ce qu’il fut pendant cette première année de la guerre, alors que, demeurant à l’école de Batignolles, il suivait les cours du lycée Carnot, le témoignage de Mme Pannier nous le fait connaître : « Il s’est montré à l’École tel qu’il a été partout : plein de cœur, dévoué, élève régulier et sérieux, excellent camarade, ami fidèle, il apportait sa flamme d’enthousiasme juvénile, son désir intense de rendre service et quelque chose de plus : par sa présence seule, par l’influence de sa nature droite, de son cœur d’or, il mettait de la gaieté et de la cordialité dans l’atmosphère ; sa bonté toute spontanée avait quelque chose de rayonnant. Il savait rendre les gens heureux parce que lui-même était heureux là où il était. Se laissant taquiner sans jamais aucune mauvaise humeur, prenant pour lui les corvées, admirant volontiers ce que faisaient les autres, il était le boute-en-train, il était la joie de la maison. »

René Mondain était un rude travailleur, jamais satisfait de lui-même, n’ayant pas assez d’apprendre ce qu’il fallait pour passer un examen, mais poussant toujours à fond ses études. En juillet 1915, il obtint la première partie du baccalauréat latin-grec. L’école de la rue Nollet ne reprenant pas ses cours en octobre, il alla rejoindre à La Rochelle son frère Jean, qui était venu en France avec lui, et son plus jeune frère André, qui y était venu à son tour. Il devait faire sa philosophie au lycée de La Rochelle, 1915-1916, et remplir ainsi de plus près ses devoirs d’ainé. Là encore, son activité incessante se manifesta par l’élan nouveau qu’avec des amis dévoués et ardents comme lui, il donna aux Éclaireurs et surtout à notre groupe de Lycéens chrétiens. Nous comprendrons bien ce qu’il était en lisant ces lignes que nous adresse une personne d’un autre milieu, religieux, appartenant au monde de l’enseignement, et qui l’a beaucoup vu alors :

« Il était notre jeune frère et, pendant l’année qu’il était à La Rochelle, nous l’avons accueilli à la maison, essayant d’adoucir ce qu’avait pour lui de pénible l’absence de sa famille. Nous l’avons vu souvent et il nous tenait au courant des menus faits de sa vie quotidienne. Il était alors lycéen, s’intéressant à son travail, cherchant à avoir sur ses camarades une influence bienfaisante, blâmant leurs actes quelquefois, mais apportant dans ses jugements un tel souci de justice, une telle bienveillance. Jamais je n’ai rencontré chez un être aussi jeune un pareil désir de comprendre les autres, de trouver en eux quelque chose à estimer ; jamais je n’ai vu une pareille bonté, une absence si totale d’égoïsme, un tel amour des autres. Et tout cela lui semblait si naturel qu’on l’eût bien étonné en lui exprimant la moindre admiration.

Il était aussi chef de la troupe d’éclaireurs et il apportait à cette tâche la même bonté active. Jamais nous ne l’avons vu sans qu’il nous parlât, de ses éclaireurs, tant il prenait son rôle au sérieux. Nous avons eu l’occasion d’aborder avec lui des questions d’enseignement, ou plutôt d’éducation, qui le passionnaient. Il nous demandait des conseils, nous disait ses joies, mais aussi et surtout ses doutes, car cet enfant, non seulement était extrêmement modeste, mais doutait facilement de lui. De ces doutes, il était seul à souffrir, car son activité ne trahissait jamais le moindre découragement ; il était de ceux qui redoublent d’ardeur lorsqu’ils pensent que la tâche est difficile et qu’ils ne s’en trouvent pas dignes. Il plaçait si haut son idéal qu’il était rarement satisfait de lui-même.

…Je ne vous aurai sans doute pas appris grand’chose ; mais ma lettre sera un témoignage de reconnaissance à celui dont l’ardente bonté et la modestie m’ont rapprochée de Christ. »

Mais il eut alors une période de grand trouble. Étant de la classe 1918, voyant partir ses meilleurs amis de la classe 1917, il aurait voulu s’engager. Il répétait : « Je suis né vingt-huit jours trop tard. » Des avis éclairés et fermes le détournèrent de ce dessein.

En novembre 1916, la Maison des Missions étant fermée depuis deux ans, René Mondain entra à la Faculté de théologie de Montauban. Il y retrouva avec joie et émotion les traces de celui qu’il appelait son frère aîné, Alfred-Eugène Casalis. Là encore, sa foi passa par des épreuves fécondes mais rudes. Il disait souvent : « Ma foi est trop scolastique ; elle est trop faite de théories analysées, pas assez de convictions enfantines, simples et expérimentées… » Il subissait en même temps le contre-coup d’une situation anormale pour les études : « Malheureusement, écrivait-il à un camarade, je sens trop — et cela gêne mon travail d’esprit — que je suis dans le provisoire et que l’appel de ma classe va interrompre mon activité. » Cela ne l’empêchait pas de se dépenser dans tous les domaines, réorganisant le club missionnaire chez M. le professeur Édouard Bruston, faisant reprendre, avec quelques autres camarades, les publications de l’Almanach des Missions, s’initiant à l’évangélisation dans une œuvre du Lot : « J’ai toujours, nous écrit son camarade J. Dautheville, le souvenir de ce garçon vigoureux, bronzé et riant toujours si franchement et de si bon cœur, débordant d’ardeur et de santé. Il se tenait jalousement en dehors de toutes les coteries. »

En janvier 1917, il passait le conseil de révision, était déclaré bon pour le service armé et, à Pâques de la même année, était incorporé au 11e régiment d’infanterie. Il partit d’un cœur ferme, joyeux d’aller apprendre à être un soldat, de devenir un vrai soldat de France, de ceux qui combattent pour une cause sainte et juste.

Au régiment, il fut toujours le même : bon, droit et pur. Tout de suite, il entra au peloton des candidats élèves-aspirants, qui était au château de Sibra. « Dès le premier soir, nous écrit son camarade J. Dautheville, en cherchant Mondain, je le trouve à la recherche lui-même de l’infirmier pour un camarade fatigué, un enfant de troupe. Il y avait plusieurs enfants de troupe au …e et tous avaient pour Mondain une grande affection. » Comme soldat, il manifestait le même enthousiasme que comme chrétien. Il s’appliquait et il réussissait, à être un vrai soldat chrétien, un chrétien qui a compris son devoir de soldat et un soldat qui ne transige jamais avec sa foi, restant, malgré toutes les épreuves et les difficultés, un témoin du Christ.

« Mondain, nous écrit encore le même camarade, s’est toujours tenu à part et a provoqué le respect de tous. Or, il est difficile, dans cette promiscuité de la caserne, d’être toujours soi-même ; et là, ce n’était même pas la caserne, mais une vaste grange où, une fois les premières éliminations opérées, nous avons été tous rassemblés… Dans notre vie ordinaire de tous les jours, le réveil provoquait les cris de beaucoup, et même chez des jeunes gens de bonne famille. Mondain était de ceux qui, se levant avant les autres, se trouvaient toujours prêts et pouvaient aider un camarade en retard. A l’exercice, il ne se faisait remarquer par rien de très spécial : mais quiconque l’observait le voyait toujours impeccable. Pendant les « pauses », alors que, dans les groupes, on causait de banalités ou de futilités, sinon de grossièretés, si je cherchais Mondain du regard, je le voyais toujours à l’écart, un brin d’herbe à la bouche, marchant d’un air pensif, une main tenant toujours ce brin d’herbe ; ou bien assis, lisant ou écrivant. Tous ses moments de repos, il les passait, pour ainsi dire, à écrire, après déjeuner et après dîner surtout, retiré seul dans une salle déserte ou assis sur les bords de la Tonyne, dans les hautes herbes pleines de fleurs. C’était pour nous le moment de la causerie, à la fin de la journée. En répondant aux lettres reçues, nous nous communiquions ce qui nous paraissait intéressant… Après ces moments de causerie sur les êtres qui nous étaient chers, après notre culte, invariablement, chaque soir, un long moment de silence en contemplant le soleil couchant. Sa figure expressive prenait alors parfois un air triste.

Il lisait et relisait ses lettres, et il en recevait beaucoup, — l’arrivée du courrier provoquait toujours l’envie de ses camarades — , les livres que lui prêtait Albert Meyer lors de ses petites permissions à Toulouse (elles ne duraient qu’une matinée), le volume des lettres d’Alfred-Eugène Casalis qu’il avait toujours sur lui et même dans la poche de son bourgeron, son Nouveau Testament, peu ou pas de journaux. Il était, pour ainsi dire, en dehors des événements. Il s’occupait de la seule chose nécessaire. Toujours occupé à écrire ou à lire, il ne prenait pas part aux discussions oiseuses, politiques ou autres, et ne s’éternisait pas, comme beaucoup d’autres, en de vaines discussions sur la guerre. Cette attitude lui évitait bien des désagréments. En tout cas, il n’était certes pas dédaigneux, et ceux qui l’abordaient recevaient toujours bon accueil ; oui, il était en dehors de ce qui se passe… Je me rappelle que ce n’est qu’à la fin de notre séjour à Sibra qu’il reçut une lettre de ses parents à leur « fils-soldat », Tous les quinze jours une lettre partait pour Madagascar et, sur le nombre, il était sûr que, de temps en temps, des lettres envoyées par ses parents ou à eux adressées par lui, quelqu’une se perdait. Ce qui le préoccupait le plus, c’était la perte des bâtiments coulés en Méditerranée ; car cela pouvait représenter, pour lui ou pour ses parents, une interruption de nouvelles. On sentait que sa pensée allait toujours rejoindre là-bas ses bien-aimés. »

Impétueux et sachant qu’il l’était, il s’appliquait à acquérir une vraie maîtrise de lui-même, et il y était poussé en grande partie par le sentiment de ses responsabilités vis-à-vis de ceux qui l’entouraient. Au moment où il est nommé élève-aspirant et où il va se rendre à Issoudun, il écrit à son ami François Lafon, le 12 septembre 1917 : « La vie nous entraîne d’un courant formidable. Tu sais que c’est souvent le tourment de mon cœur, que ce flot de vie qui m’entraîne. Mais au milieu de ce flot de vie, il faut tenir son gouvernail droit, parce qu’on n’est pas seul. On n’est pas seul, d’autres regardent à nous, d’autres que l’on ne connaît pas toujours, des camarades de fortune qui regardent à toi et à ton exemple. Un jour, on est tout étonné de les voir s’ouvrir, de les voir ouvrir leur cœur confiant et devenir nos amis. J’ai l’air de me mettre en mentor, excuse-moi. Je sens que j’ai une « situation sociale » différente de la tienne, bien autre, mais il y a des points d’analogie. Il me faut être un chef, il me faut être fort et me raidir contre le courant et tenir droit mon gouvernail. C’est dur, et la souffrance est grande ; mais souvent on n’y pense pas, à sa souffrance ; elle est oubliée et le travail se fait gaiement. Toi aussi, il te faut être un chef ; mais, comme tu es civil, je dirai un apôtre. »

Sa vie religieuse ne cesse de s’approfondir. Il écrit dans le train, le 14 octobre, à M. et Mme Alfred Casalis, au lendemain d’une réunion religieuse qu’il a eue avec eux : « J’ai eu aujourd’hui une des plus grandes et des plus belles journées de ma vie. Je n’aurais jamais cru qu’une journée pût être telle que cette journée-ci. J’ai été longtemps troublé, et très fortement ces temps derniers, par l’absence en mon cœur du sentiment du Christ vivant et de moi vivant par Christ. J’ai compris aujourd’hui. Un mouvement s’est créé en moi, qui durera, m’amènera à une compréhension plus nette, plus ferme. J’ai senti Jésus pendant la réunion, pendant notre culte du matin, au cours de nos conversations… Jésus est vivant dans tout ce qui est vie et amour… Je me sens régénéré, plein de forces morales, vitales, et je sens mon amour pour vous, qui m’avez toujours montré le chemin. »

A Issoudun, il était dans un grand centre d’instruction divisé en six compagnies et chaque compagnie en quatre sections. On ne sort que le dimanche. C’est donc de toute nécessité, et constamment, la vie en commun, avec les camarades de chambrée de la section. Le niveau est nettement supérieur à celui du milieu qu’il vient de quitter. Mondain, prévoyant cette supériorité, avait emporté avec lui des livres qu’il voulait y mettre en circulation. Parmi ces livres, le recueil des lettres de son « frère » Alfred-Eugène Casalis, et le Roger Allier. Plusieurs exemplaires de ces volumes ont d’ailleurs circulé, prêtés à leurs camarades par les membres de la Fédération qui se trouvaient à Issoudun et qui formaient un petit groupe uni et actif. Jacques Ducros, qui a été récemment tué, en faisait partie.

Mondain, très troublé à l’idée que de jeunes hommes pouvaient rapidement être appelés à commander, prenait au tragique les études qu’il devait faire et les exercices qui lui étaient commandés ; et, plus il s’appliquait à ces devoirs précis et immédiats, plus le besoin de se développer dans toutes les directions s’imposait à lui : « Quand nous revenons à la caserne, écrit-il le 22 décembre 1917 à François Lafon, on est heureux, alors, d’être allé au grand vent, d’avoir eu froid ; c’est le bonheur qu’on a lorsque l’effort à accomplir est donné et qu’il n’a pas été inutile… Il me semble que j’ai une grande soif de poésie et de breuvage intellectuel. J’ai trop vite fait le tour de « ma maison ». Il y a mon cœur que je sens toujours riche et capable d’aimer infiniment ; mais mes « idées » sont de vieilles personnes casées dans leurs fauteuils, rigides, auxquelles je rends quelquefois visite, mais qui ne bronchent pas, même certaines d’entre elles qui, l’an dernier, m’ont passionné… Dans mes souvenirs, j’ai retrouvé une vision que j’avais eue à La Rochelle : Jésus est sur la montagne, seul, et il prie pour la foule qui l’a écouté toute la journée ; mais il ne voit pas seulement cette foule-là ; il voit toutes les foules à venir de tous les siècles à venir. Tant de souffrances à venir ! Tant de foules qui le chercheront, qui souffriront, qui se massacreront même, jusqu’au Règne ! »

Cet approfondissement de sa vie spirituelle se marque dans toutes ses lettres. Quelques jours avant celle qu’on vient de lire, il écrivait à une de ses « tantes » :

« Je sens que tu as le « cafard », si cette expression peut t’être appliquée. Tout ce que tu sens et que tu racontes dans ta lettre, toutes ces réalités épouvantables, ce sont elles que je sentais à Sibra, pendant cette période dont je t’ai raconté, moi aussi, toutes mes pensées. Maintenant, je ne sens plus ces souffrances, et j’en suis moins heureux. Tu m’as reproché de t’avoir dit que j’étais heureux de souffrir pour ces réalités douloureuses. Oui, c’était un bien pour moi d’avoir cette sensibilité-là. Je priais — ce que je ne fais plus — avec cette douleur au cœur, et ma prière allait remplir le « Trésor » des prières réservées à l’avancement du Règne. Tu ne m’amollis pas, chère tante, en me parlant de tes préoccupations, de toutes les douleurs qui peuvent me toucher. Je me rappelle mieux notre but, notre Idéal. Je prie mieux. Je suis plus doux, plus patient « pour supporter tout ». Il y a un fait aussi dont j’ai fait l’expérience. Les larmes, la douleur dont j’ai eu conscience et sous l’impression de laquelle je reste encore, me rendent plus apte à bien faire mon travail, plus courageux. Il semble que ce devrait être le contraire. Mais non, et je crois que le « cafard » du chrétien le rend plus chrétien.

Lundi, j’aurais voulu pouvoir écrire. Je ne l’ai pas pu. J’aurais écrit à Mme D. C’était le jour de la mort de notre cher Marcel. Les quelques instants où j’ai pu penser à lui m’ont amené à prendre cette résolution-ci, que j’ai écrite pour moi comme mémorandum : « Résolu d’être d’une bonne volonté inlassable… » J’avais besoin de la prendre, cette résolution. Il a fallu le souvenir — mieux que le souvenir, l’action réelle — de mon ami pour penser à prendre cette résolution. Et prendre une résolution c’est la tenir, lorsqu’on est un chef. »

Tous ceux qui ont vu alors René Mondain ont senti combien sa pensée devenait de plus en plus active : « On s’en rendait compte en causant avec lui, nous écrit J. Dautheville. Chaque dimanche matin, nous nous réunissions, lui, Ducros et moi, sur un banc des Champs-Élysées, le jardin public d’Issoudun. Tout en mangeant notre petit déjeuner, nous causions de l’avenir. Il nous lisait ce qu’il jugeait utile. Toujours, l’un des trois avait dans sa poche le dernier Bulletin de la Fédération. On en causait. On échangeait des avis. On demandait des conseils à Mondain. Il en donnait ; et, ce qui faisait toujours du bien, c’était sa droiture, la sincérité avec laquelle il s’exprimait. Souvent, n’étant pas parvenus au même plan, au même niveau que lui, nous ne comprenions pas, il nous étonnait un peu ; mais on lui faisait confiance. »

Il ne dissimulait pas à ses compagnons que l’idée de la mort se présentait souvent à lui et qu’il avait à lutter contre elle ; mais il savait en triompher. Avant de quitter Issoudun, il écrit : « Voici ma résolution : Que puissent m’aider tous ces regards chers d’amis, de camarades, de frères, de parents, de compatriotes, ce regard des morts aussi, et de Dieu, et de Jésus. Être un homme de prière, et, par là, m’élever à un idéal d’amour si grand que je sois capable d’aimer tout en restant chef, c’est-à-dire juge. Prier pour qu’aussi je m’oublie au point que mon âme ne soit plus sensible que par les sens de mes soldats. Prier pour que le devoir soit à ce point rivé à ma personne tout entière que j’en aie l’âme farouche aux heures tragiques et que je sois passionné de la passion du devoir. Prier enfin pour que jamais je ne perde de vue la vie de l’humanité et l’idéal de souffrance de cette humanité… »

Il est nommé aspirant en février 1918. Il fait alors un stage de mitrailleur à Toulouse. Là, un succès au tir lui procure comme récompense une permission de minuit et cette permission lui vaut une rencontre inattendue : « Je suis sorti, écrit-il le 19 mars à une de ses tantes, et je suis allé au Foyer du Soldat. J’y ai trouvé des Malgaches. Quelle joie pour moi ! Je revois leurs figures émues de me rencontrer. Plusieurs connaissent papa. Nous avons parlé du pays, nous avons chanté ensemble des cantiques malgaches. Puis le plus ancien a fait une courte prière en malgache et il a fallu qu’ils rentrent à leur caserne. Je les y ai accompagnés. Puis je suis revenu comme en un rêve à ma caserne. Il était 9 heures et demie. J’étais heureux d’avoir été un peu missionnaire pour ces Malgaches. »

Quelles que soient ses occupations, il ne perd pas de vue ses camarades de la Fédération et ce qu’ils font dans ceux de leurs groupements qu’il a connus. Nous avons sous les yeux une lettre qu’il écrit de Toulouse, le 23 mars 1918, à un membre de nos groupements parisiens de Lycéens chrétiens. Elle porte presque en entier sur une discussion qui a eu lieu entre camarades sur la question des Missions et dont il a eu des échos par Notre Revue. Il donne son avis sur quelques-unes des questions traitées et, en particulier, sur celles-ci :

- Faut-il apporter aux païens une loi morale ?

- Comment leur donner le sens du péché ?

On ne se douterait pas que la lettre a été écrite dans une chambrée.

Son grand chagrin, à ce moment, c’est de ne pouvoir aller à Montpellier et y prendre part à notre Congrès des Lycéens chrétiens. Il suit de loin ses réunions. Il est avide de savoir comment elles se sont passées. La place que les Missions y ont occupée le passionne : « Moi-même, écrit-il à Jacques Diény, je me destine aux Missions… Je connais un peu Madagascar et la question captivante de cette Mission est l’attitude du Gouvernement à l’égard de la Mission et des indigènes. Il faudrait, dans toutes nos colonies, agir non seulement par la Mission seule, au sens ecclésiastique du mot, mais aussi dans le sens où la Fédération veut agir. Il faudrait des magistrats membres de la Fédération, des administrateurs, des médecins. A Madagascar, il faudrait surtout des hommes de droit. Mon père — trop tard pour que je puisse me décider dans son sens — me conseillait de faire du droit pendant les six mois qui se trouvaient devant moi avant mon incorporation. Actuellement, une colonie comme Madagascar arrive à une phase de son développement qui permet à des générations françaises de s’y établir définitivement. Un lycée a été créé depuis quelques années à Tananarive,… dont l’influence est énorme sur tous les fils d’Européens qui n’iront plus en France et qui succéderont à leurs pères en terre malgache… Il y a déjà une école de médecine pour Malgaches elles… Je ne te parle pas de l’École normale d’instituteurs dont la direction est entre les mains des missionnaires ; mais il y a à côté une École normale officielle. Quelle force doublée si, dans cette deuxième école, régnait un esprit de largeur et non d’hostilité ! »

On devine tous les rêves que René Mondain faisait pour la Fédération. Il estimait qu’elle est particulièrement qualifiée pour s’occuper, en France même, des colonies et de toutes les questions d’ordre spirituel qui s’y posent. Il y a là tout un ordre de préoccupations dans le détail duquel nous ne pouvons pas entrer. Mais ceux de nos camarades qui rêvaient d’être missionnaires et qui sont morts au champ d’honneur nous ont laissé un héritage que nous ne laisserons pas tomber.

A Toulouse, il va passer une bonne permission avec ses frères, dans sa famille d’adoption. Il revient à Montauban pour son départ. On lui demande quand il veut partir. Il répond : « Le plus tôt possible. » En avril il est au front. Le 20 de ce mois, il écrit : « Je suis d’un calme qui m’étonne moi-même. Je suis parti sans le serrement de cœur qui m’étreint chaque fois que je me sépare. » Le 22, il écrit encore : « Rarement, j’ai senti tous ceux que j’aime aussi près de moi. Jamais je ne me suis senti si à ma place et si heureux… » Le 26 avril, il écrit : « Cette nuit, seul éveillé dans mon abri, j’ai passé mon cœur en revue. Je suis bien prêt, mais je suis absolument indigne d’entrer dans la Vie. Je ne vis pas intensément du tout. Les détails de mon travail de chef de section m’absorbent un peu trop. Je n’ai pourtant pas grand’chose à faire. Il est vrai que je ne suis jamais seul, et que je ne prie que des instants trop courts, lorsque je pense aux miens. Je me surprends à siffler ou à entendre chanter en moi : « Un jour je cesserai mes chants… »

Du 27 : « Des prisonniers allemands nous ont raconté qu’un coup se préparait contre nous. Résultat : nous n’avons pas été relevés et nous venons de passer une nuit d’alerte. Rien ne s’est produit ; nous étions prêts. Pendant cette veillée d’armes de la nuit dernière, j’ai beaucoup pensé à papa et à maman surtout. Je leur ai écrit longuement une lettre que je n’enverrai pas et que je vais détruire. »

Au milieu des dangers et des souffrances du front, dès qu’il a une minute de loisir, la lecture le ressaisit et sa pensée est en branle : « Je lis, ces nuits-ci, Vigny, écrit-il le 9 mai. à François Lafon. Je n’en goûte pas toute la poésie, mon sens artistique est émoussé, mais j’en comprends admirablement le fond. Et pendant que je lis, la souffrance des poilus m’apparait cruelle, merveilleuse ; mais cette souffrance du poilu n’est jamais amère, jamais désespérée. On dirait qu’inconscient cependant, le poilu sent que sa souffrance est rédemptrice et productrice de vie… Sauver une âme, l’arracher à sa douleur, la faire naître à la vie de Christ, c’est éprouver les douleurs de l’enfantement… Je lis Stello, mon esprit travaille nuit et jour, mais c’est plutôt par indigestion de pensée… Intérieurement, mon cœur, chante, mon esprit travaille — bêtement il est vrai. Je dis : « mon cœur chante », je veux dire que j’écoute toutes les mélodies qui, à foison, vibrent en moi. Pourquoi est-ce ainsi tout d’un coup ? Il y avait si longtemps que je ne chantais plus. »

Ses hommes le préoccupent au-dessus de tout :

« Nous sommes ces jours-ci au repos, écrit-il le 18 mai à une amie, femme d’un ancien missionnaire. Nos pauvres poilus en ont besoin… J’ai appris à connaître les poilus, et vraiment l’admiration qu’on a pour ceux qui ont fait la guerre depuis si longtemps ne saurait être assez grande. Les meilleurs soldats sont les plus révoltés, ceux qui détestent le plus la guerre et leurs souffrances. Aussi, inconsciemment peut-être, sont-ils ceux qui ont le plus de sérieux moral, ceux qui se battent le mieux, quand il faut se battre, qui guettent le mieux quand il faut veiller. Les plus dociles des poilus sont trop souvent des résignés, dont on dit qu’au feu ils n’ont pas de « cran ».

Quand je suis parti pour le front, il me semblait, sur le moment, que j’étais prêt à tout et que je n’aurais plus à refaire ce sacrifice de ma vie qu’il m’a été très dur de faire la première fois. En effet, j’étais prêt. D’ailleurs, je suis resté longtemps inconscient du danger. Mais que ce danger vienne à disparaître, que l’esprit se repose un moment, on pense aussitôt aux siens, à tous ceux que l’on vient de quitter, on vit avec eux ; les projets d’avenir se forment et les rêves…

Et, quand on sort de l’abri, quand une marmite vient s’écraser à côté de vous, tout s’écroule et le prix de la vie paraît si grand qu’il faut, à nouveau, refaire le premier sacrifice.

J’avais entendu dire cela par plus d’un ancien ; c’est maintenant une expérience que j’ai faite et j’en suis heureux. »

Tous ces sacrifices auxquels il consent, il les accomplit au nom du Christ et la pensée du Christ illumine tout ce qu’il fait et tout ce qu’il souffre : « On m’avait dit, écrit-il à un ami le 24 mai, que P. D. était travaillé par l’idée d’être volontaire du Christ. Je sais aussi beaucoup d’autres comme lui troublés. Je vois là, dans ce travail qui se fait dans le cœur des jeunes, une grande force pour les combattants. Personnellement, je ne me suis senti réellement prêt à sacrifier ma vie que lorsque j’ai fait passer au premier plan de ma conscience la préoccupation de réaliser mon idéal chrétien. C’est le congrès de Montpellier, auquel je n’ai pas assisté, qui m’a fait accomplir ce pas en avant. J’ai compris que mon rêve d’action chrétienne s’accomplirait sûrement, qu’il y en avait d’autres que moi, et qu’il importait peu que je disparaisse. D’ailleurs, mes souffrances, mon sacrifice — je ne dis pas ma mort, car je ne crois pas que la mort ait d’utilité — servent à la réalisation de ce même idéal. Je te dis là succinctement ce qui a fait mon seul sujet de méditation, depuis mon arrivée à Toulouse jusqu’à ma première expérience, du feu. Et, chaque jour, il me faut encore renouveler mon sacrifice, surtout chaque fois que mon esprit s’est laissé aller à des rêves d’avenir, d’activité chrétienne, de vie pleine et intense. »

Le 25 mai, il écrit à une de ses tantes : « Oui, il faut que les jeunes soient vivants, mais il faut qu’ils soient vivants dans toute l’acception du terme. Pour moi, vivant, cela veut dire non seulement fort, épris d’enthousiasme pour le bien et contre le mal — le bien étant ce qui est vie, le mal ce qui est mort — mais cela veut dire encore : vibrant avec toutes les souffrances qui nous entourent. De même que j’ai le culte de la vie, j’ai aussi le culte de la souffrance. Je me reproche souvent de ne pas souffrir assez en moi-même du poids des souffrances humaines et particulièrement de ceux que je connais. Il m’est arrivé des périodes de ce que j’appelais un « sain cafard ». Moi-même je ne souffrais pas extérieurement ; mais je sentais que la mesure des souffrances des hommes était à son comble et c’était pour moi une obsession. Ici je souffre moi-même physiquement, oh ! pas beaucoup, mais suffisamment pour me sentir confondu dans le grand tourment des souffrances humaines et de ces souffrances qui sont rédemptrices. Je m’imagine volontiers un grand « trésor » divin, comme disait Péguy, où se verseraient les souffrances et les prières des hommes. Ce trésor rempli déborderait et Jésus le ferait déborder en flots de grâce qui se répandraient sur le monde entier. Je ne crois pas que la mort soit rédemptrice. La mort — même la mort humaine, physique — c’est l’œuvre de Satan, c’est le mal. Dieu transforme le mal en recueillant ses bien-aimés auprès de lui, mais je ne crois pas que c’est lui qui nous enlève ceux que nous aimons ici-bas. Ce sont les balles, les obus aveugles, œuvres du mal, qui tuent nos soldats. »

Enfin, le 26 mai, il écrit à Mme Alfred Casalis : « Il fait beau, heureusement pour nos pauvres poilus qui couchent dehors et partout où ils peuvent. C’est te dire où nous sommes. Je ne puis te donner plus de détails. Une chose est sûre, c’est mon affection. Je te la dis une fois de plus, en t’embrassant bien fort. »

Le lendemain, 27 mai, jour anniversaire de la mort du missionnaire François Coillard, à qui son père devait sa vocation, René Mondain donnait sa vie pour la France. Notre ami, le sous-lieutenant Paul Conord, a bien voulu faire une enquête sur les circonstances de la mort de René Mondain. Nous reproduirons ici sa note in extenso :

« C’est devant Verdun, le 27 mai, dans le secteur des Chambrettes, face au bois Le Chaume. Le jour commence mal. Dès avant le lever du soleil, l’artillerie allemande est très active et ses tirs se continuent toute la journée sur les batteries, les ravins, les tranchées et les abris qu’occupe la sixième compagnie. René en commande la deuxième section. Conformément aux ordres, les avant-postes se sont repliés et chacun attend le moment où l’ennemi allongera son tir pour sortir des abris et se battre, s’il y a lieu. C’est pendant cette préparation que le rôle du guetteur placé à la porte de l’abri et chargé d’en alerter la garnison est particulièrement délicat et dangereux. René tient à le réconforter, à se tenir à ce poste, où la présence du chef est parfois nécessaire. Il reste souvent à la porte de l’abri et déjà, au cours de l’après-midi, est éclaboussé par le sang d’un homme blessé par un obus tombé tout près d’eux, dans la tranchée.

L’après-midi se passe ainsi. Au crépuscule, chacun prévoit l’attaque. Il doit être 21 heures quand les sentinelles voient l’ennemi en nombre considérable attaquer sur un large front (on a parlé de cinq ou six cents hommes sur le front de deux compagnies) ; les colonnes étaient soutenues par des lance-flammes et suivies de brancardiers qui ont opéré en cours d’action.

L’alerte est donnée. René bondit dehors. « Il n’est pas sorti parmi les premiers, mais le premier », me dit Huard (un fusilier mitrailleur de sa section). D’ailleurs, il était resté dehors presque toute la journée.

Cependant les colonnes ennemies s’avancent, réussissent à s’infiltrer entre les compagnies, La lutte devient très chaude autour du poste de commandement de la 6e compagnie. Il est même cerné. On se bat presque à bout portant, puisque l’ennemi a pu arriver à une trentaine de mètres du poste de commandement. A leurs postes, dans les trous d’obus et les éléments de tranchées où l’on est mal abrité, puisqu’ils sont bouleversés par le bombardement de la journée, les défenseurs font leur devoir. René et son capitaine se battent comme des lions et participent, eux aussi, à la défense en lançant des grenades. La seule chose qu’on ait à dire à René, c’est d’être plus prudent. Les hommes, encore longtemps après émerveillés par le courage de leurs chefs, m’en disent autant de leur aspirant et de leur capitaine.

La lutte durait depuis dix minutes, me disent les uns, depuis une demi-heure, me disent les autres, et l’ennemi était arrêté, quand René, qui venait de faire passer deux grenades au capitaine (lequel s’était un peu éloigné de lui) tombe sur le grenadier Millet, le serre fortement et lui dit : « Je suis mortellement touché. Maman, Maman, Maman ! »

Millet s’empresse. Aidé de deux autres, il descend René dans l’abri. Il est blessé à l’épaule droite et au côté droit [note : Les combattants disent par des balles : les infirmiers et les docteurs disent par des éclats] et, pendant que le brancardier B. Jean (c’est son nom) le panse, il a toute sa connaissance et s’informe de sa section. Perrin (un de ses hommes) lui offre de l’alcool de menthe ; mais il le laissa bientôt. « Cela me fait plus de mal que de bien », dit-il. Il commence à manquer de respiration et demande qu’on lui fasse la respiration artificielle.

D’ailleurs, l’ennemi a dû repartir en laissant des morts et des blessés. Le calme revient et il doit être 23 heures quand René est emporté au poste de secours par une équipe de brancardiers dont B. Jean fait partie. Dans le boyau, ils sont rencontrés par l’aspirant Martin, nommé depuis sous-lieutenant, qui serre la main à son camarade. On arrive au poste de secours. Le docteur Mérouze diagnostique « une plaie et fracture du bras droit ; une plaie pénétrante du thorax, face postérieure. » Cette dernière lui paraît mortelle ; mais il ne croit pas la fin immédiate. Il fait un pansement au blessé et une nouvelle équipe de brancardiers l’emporte. Ce sont des musiciens qui en font partie et transportent les blessés de relai en relai. René a encore toute sa connaissance et remercie le docteur de ses soins. Il ne doit pas croire sa fin proche. Pourtant il a perdu beaucoup de sang et semble souffrir par moments.

Les porteurs, au nombre desquels se trouve Laffargue, avancent dans les boyaux. [note : Un infirmier que j’ai vu quelques jours après m’a dit et répété : « II n’a pas paru souffrir pendant les derniers moments, quand nous le transportions, et sa figure et ses yeux étaient parfaitement calmes et paisibles après sa mort. » ] Ils ont parcouru deux ou trois cents mètres peut-être et sont devant le P. C. du chef de bataillon quand le sous-lieutenant Mazières, croyant que c’est l’aspirant de la 5e compagnie, s’informe : « C’est vous Martin ? » Mais René ne répond pas. Il a perdu connaissance et respire avec grande difficulté.

L’équipe est arrivée au poste de relai. Elle descend le brancard au fond de l’abri et l’y dépose… Et quand le musicien S. regarde le blessé, il constate que l’âme de René a quitté son corps. Ce n’est plus qu’un cadavre qu’une autre équipe emporte jusqu’à un dernier relai, où il est pris par le groupe de brancardiers de la …e division. »

C’est seulement deux jours après sa mort que le corps de Mondain a pu être évacué, avec ceux de vingt-cinq de ses camarades, victimes du même coup de main. Les obsèques eurent lieu dans la soirée du 30 mai. D’abord celles des catholiques ; immédiatement après, à 8 heures et demie, celles de notre aspirant. Le cadre était grandiose, un cimetière faisant face à Verdun. Le cortège qui avait accompagné les vingt-six cercueils était là tout entier, environ 200 soldats ou officiers, y compris les trois prêtres aumôniers qui venaient d’officier. Trois aumôniers pasteurs avaient pu également se trouver réunis, MM. Benoît-Bergis, Ed. Benignus et Élie Gounelle. Le premier présidait la cérémonie et a prononcé, après les paroles liturgiques, quelques paroles au nom du corps d’armée.

Après lui, M. Benignus, qui connaissait intimement René Mondain et avait été témoin de son activité et de son influence dans l’Église de La Rochelle, lui a apporté un témoignage profondément senti. Il l’a dépeint moniteur à l’école du dimanche, chef d’une section de boys-scouts, étudiant en théologie, membre très ardent de la Fédération des Étudiants chrétiens. Puis, au milieu d’une émotion générale, il a raconté l’influence que ce jeune héros de vingt ans avait eue sur lui-même, son aîné dans le pastorat et dans la Mission : « Je ne sais pas, a-t-il dit modestement, si je lui ai fait du bien ; mais, sur sa tombe, je tiens à dire, moi, le bien que ce jeune m’a fait. »

M. Gounelle, qui a eu lui-même la douleur de perdre un fils richement doué, a terminé par la prière cette impressionnante cérémonie. Et nous ne pouvons pas résister au désir de citer quelques lignes qui terminent une lettre où il en fait le récit :

« J’ai encore autre chose à vous dire. Quand on a amené le corps, le 30 au matin, je suis allé le voir, avant qu’on fermât son cercueil. Malgré ses blessures, ou plus exactement à cause d’elles, qu’il était donc beau à voir, ce grand jeune combattant chrétien. Je ne l’avais jamais vu, jamais rencontré ; mais, par sa distinction, par les forts sourcils noirs qui soulignaient son énergie, par la beauté de son front de penseur, par toute la noblesse de son visage tourné vers le ciel, par l’éclat de son suprême regard — droit, franc, et pourtant très doux — dirigé vers l’invisible, je l’ai tout de suite deviné et, si j’ose dire : reconnu ; c’était bien le type de l’étudiant chrétien, tel qu’il s’est révélé en cette guerre. La mort de ces jeunes livre presque son énigme à ceux qui savent la contempler. Il y avait un tel élan dans l’attitude et le regard de Mondain, que je n’ai pu m’empêcher de penser que la foi de son âme avait laissé ce reflet de vie sur son pauvre corps criblé de blessures et que, par-delà la souffrance dernière, ses yeux grand ouverts avaient cherché et trouvé la paix de Dieu, le règne de Dieu. Oh ! que c’est beau de mourir dans un pareil élan et dans un pareil éblouissement ! »

René Mondain a été cité à l’ordre du corps d’armée : « Jeune aspirant, au feu pour la première fois aux combats du 27 mai 1918, a été magnifique d’entrain et d’énergie au cours de l’attaque ennemie, encourageant ses hommes par ses conseils et par son exemple. Mortellement blessé au cours de l’action. »

Liens externes

- ↑ Mémoire des Hommes : fiche de mort pour la France