Ce portrait de Jean Monod (1887-1917) est publié dans Le Semeur de janvier 1918, dans les « Tablettes d’or » retraçant la courte vie des jeunes protestants morts pendant la Première Guerre mondiale.

Jean Monod est le fils d’Alice Boudrin et du pasteur Edgar Monod (1857-1933), lui-même un fils du pasteur Paul Monod (1822-1907), doyen de la faculté de théologie de Montauban, lui-même un fils du pasteur Frédéric Monod.

En 1914, il épouse Marthe Viénot (1890-1980), une fille de Suzanne Peugeot et du pasteur de l’Oratoire du Louvre John Viénot (1859-1933). Ils ont deux filles, Françoise (née en 1915) et Catherine (née en 1918).

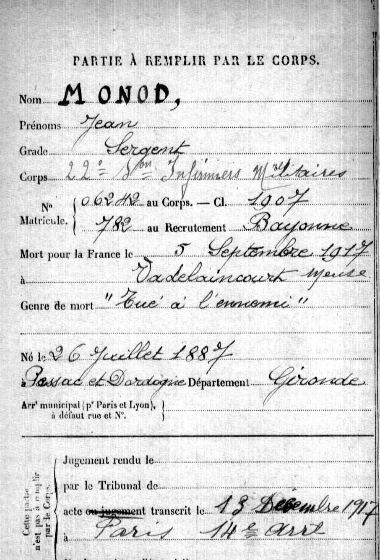

Il est tué à trente ans. Il est alors sergent, 22ᵉ section d’infirmiers militaires, matricule 782. Il est inhumé à la nécropole nationale Vadelaincourt, Meuse.

Jean Monod est né le 26 juillet 1887 à Pessac-sur-Dordogne. Il était fils, petit-fils et arrière-petit-fils de pasteur. Son grand-père, dont il portait le prénom, était le professeur de Montauban. C’est dans son joli village natal qu’il passa sa première enfance et qu’il eut, en 1890, sa première grande épreuve, la mort de sa mère.

En 1893, il était transplanté à Livron (Drôme) où il fréquenta l’école communale. Il commença ses études secondaires au lycée de Valence pour les continuer, à partir de 1899, à Bayonne. Les années qu’il passa dans cette dernière ville ont été — il aimait à le proclamer — les plus joyeuses de son enfance et de sa jeunesse : « Il faudrait, écrit-il, des cahiers pour les évoquer. » Ses convictions s’étaient formées comme naturellement dans l’atmosphère spirituelle qu’il respirait. Il fréquentait régulièrement les séances de l’Union chrétienne de jeunes gens. Pourtant, quand il sortit de la classe de philosophie en 1905, il n’avait nullement dans ses projets de se vouer au ministère évangélique et il commença ses études de droit à l’Université de Bordeaux. Il les poursuivit pendant deux années scolaires, 1905-1906, 1906-1907. Il était attiré, non point par le barreau, mais par la magistrature. Il trouvait un intérêt passionnant, non pas à plaider une cause, mais, le pour et le contre ayant été exposés, à débrouiller la vérité et à dire le droit. Il était particulièrement qualifié pour être des nôtres dès cette époque. Malheureusement, notre association de Bordeaux, après quelques tentatives intéressantes, avait perdu la plupart de ses membres. Elle était à peu près inexistante et avait besoin d’une véritable résurrection. Jean Monod aurait été de ceux qui allaient travailler à la réorganiser, quand il quitta subitement cette Université.

C’est qu’une crise grave venait de se produire dans son existence. Le 11 avril 1907, son grand-père, le vénéré Jean Monod, était mort à Pau. La vie de l’ancien doyen de Montauban avait été toute consacrée au service de Dieu et des hommes. Le jour de ses obsèques, un autre éminent serviteur de Dieu, Charles Babut, rendait témoignage à la passion d’évangélisation dont le défunt avait brûlé. Notre camarade était là, à côté du cercueil de son aïeul. Les paroles qu’il entendait lui parurent prononcées pour lui. Dans le plus profond de sa conscience, il perçut un appel qui ne venait pas des hommes. La grande misère de l’humanité lui apparut, misère matérielle, misère spirituelle. La question que tous les prophètes ont entendue se posait à lui : « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Elle se compléta bientôt par celle que Paul l’apôtre avait entendue : « Viens nous secourir. » Jean Monod examina tout seul le problème de sa vocation ; et, tout seul, il le résolut. Après de longues méditations et d’instantes prières, il sentit la conviction se faire en lui. Il ne tarda pas à en être possédé et, tout simplement, il annonça à son père qu’à son tour, il serait pasteur.

En novembre 1907, il était inscrit comme étudiant en théologie à la Faculté de Paris. Ses camarades aiment à évoquer douloureusement ce qu’il y a été parmi eux. Ses qualités dominantes, à côté d’une profonde puissance d’affection, étaient la douceur, le tact, un sentiment toujours présent de la mesure. Sans bruit, sans beaucoup parler, par une sorte de rayonnement, il exerça tout de suite une réelle influence. Tous ses camarades qualifient de même cette influence : « Elle était avant tout, nous écrit l’un d’eux, très discrète. Il n’était pas de ceux qui cherchent à s’imposer aux autres, ou à agir superficiellement. Mais très vite on reconnaissait la grande et profonde valeur qu’il cachait ; on était attiré par sa piété si calme, si personnelle, ennemie de toute démonstration qui l’eût affichée, qui se développait dans la méditation et la prière, et dont toute sa personne rayonnait. »

Dès son arrivée à Paris, il devint un des membres les plus actifs de notre Fédération, prenant part assidûment soit aux réunions des divers groupes d’études, soit aux conférences de Versailles, soit à nos conférences nationales. Dès 1908, il participait, par exemple, à la conférence nationale de Bordeaux. Il y fut au premier rang de ceux qui profitèrent de ces assemblées pour organiser un rapprochement très intime des étudiants en théologie de Montauban et de Paris. Il a fait lui-même, dans Le Semeur de cette année-là, un récit de cet effort et de ses résultats. Quant à la Fédération elle-même, voici ce qu’il en disait dans un des fragments pieusement conservés par les siens et que l’on veut bien nous transmettre : « La Fédération, j’en ai joui, profité ; elle m’a beaucoup donné à mon insu. Quand on vit toujours dans un beau pays, ou dans un milieu intéressant, on ne s’en aperçoit guère. Il faut être parti pour comprendre le privilège qu’on avait, les charmes d’une région, les qualités, l’affection d’un ami. J’ai joui ainsi des Congrès de Versailles, du « Semeur », de la rue de Vaugirard, en égoïste, en ingrat. Je voudrais être encore étudiant auprès de la Fédération ; je voudrais ne pas en être exclu avec mon entrée dans le ministère ; je voudrais faire quelque chose pour elle. »

Au milieu de ses études, il fut pris par son service militaire, de 1909 à 1911. À l’automne de cette année, il reprit sa place parmi les étudiants. En cette qualité, il prit part, en 1912, au Congrès de Marseille, l’année suivante à celui de Toulouse et, en 1914, à celui de Lyon. Pendant l’année scolaire 1913, déjà fiancé avec Mlle Marthe Viénot, il fit un séjour à Londres et à Oxford, revint à Paris et, à la fin de cette année scolaire, fut nommé pasteur à Eynesse (Dordogne). Peu après éclatait sur l’Europe la grande catastrophe.

Mobilisé dans les services auxiliaires, il fut envoyé d’abord à Bayonne, où il passa quelques semaines. Il partit à Bordeaux où il fut affecté, comme secrétaire, à la commission militaire de la gare. C’était pendant les dernières semaines de 1914. Presque aussitôt, il fut envoyé à Paris, au ministère de la guerre, et attaché à la direction de l’intendance. Sous les apparences trompeuses d’une bonne santé, il était frêle et délicat. Une opération des intestins lui avait laissé une très grande fragilité de la paroi. Il était incapable de soulever un fardeau sans la menace d’un accident grave. D’être ainsi condamné à rester à l’arrière, loin du danger, alors que la jeunesse de France se sacrifiait sans compter, lui causait une douleur insupportable. Il multipliait les démarches pour sortir de la situation dans laquelle on l’avait enfermé. À chaque nouvel examen, la décision des médecins se confirmait : « Ce n’est pas au front, disait l’un d’eux, qu’on devrait envoyer ce garçon ; c’est dans un hôpital pour y subir une nouvelle opération. » C’est dans ces circonstances que, ne parvenant pas à se faire envoyer au front, il alla trouver le président de notre Fédération pour lui demander de l’employer à tout prix. Il aurait voulu occuper ses soirées à travailler obscurément pour ses camarades.

Cette collaboration était sur le point de s’organiser lorsque, le 17 juillet 1915, il fut affecté à la Maison de convalescence des soldats aveugles, annexe des Quinze-Vingts, 99 bis, rue de Reuilly1. Il s’y fit rapidement une grande place. Arrivé comme simple infirmier, il fut bientôt nommé infirmier major. Au commencement de 1916, il fut chargé de la surveillance d’une des plus importantes divisions de l’établissement. Il avait été promu successivement caporal et sergent. Ce qu’il fut dans cette charge pour les aveugles qu’il avait à soigner, ceux-ci seraient seuls en état de le dire. Avec une patience que rien ne rebutait, avec une douceur qu’il s’efforçait de rendre toujours plus profonde, avec une discrétion qui lui valait d’emblée la confiance de tous, avec un effort constant pour faire sentir aux plus faibles où l’on peut trouver la vraie force, il se consacra corps et âme aux plus misérables victimes de la guerre. L’émotion cruelle que sa mort devait causer dans ce milieu a dit avec éloquence l’affection reconnaissante qu’il y avait inspirée à tous.

Il n’était pourtant pas résigné à rester là. « Je l’avais porté, écrit M. Paul Emard, directeur de la Maison de convalescence, sur la liste d’indispensables exigée par l’autorité militaire, parce que j’estimais que son dévouement, ainsi qu’une compétence acquise dans la conduite d’une maison où l’infirmité des pensionnaires oblige à des soins particulièrement délicats, le rendaient plus utile à Reuilly. À maintes reprises, il me supplia de lui donner sa liberté. Longtemps je refusai. Enfin, il invoqua des raisons si nobles que je dus céder : je consentis à ne pas m’opposer aux démarches qu’il se proposait de faire. Il usa alors de ses relations afin d’obtenir son départ pour le front : il y réussit. » Il n’avait pu obtenir son départ que parce qu’il était gradé et n’aurait plus, semblait-il, à soulever des fardeaux dangereux pour lui. Nous connaissons les motifs qui l’ont déterminé. Il y avait sans doute en lui un désir de partager les souffrances et les dangers de ses camarades et de tous les jeunes hommes de France. Il ressentait une sorte d’humiliation dont il voulait se débarrasser. La conviction de faire son devoir à Reuilly aurait pu lui faire vaincre ce sentiment douloureux. Mais une autre pensée le hantait. Il songeait au ministère qu’il devrait, une fois la guerre achevée, aller remplir dans sa paroisse. Il parle de celle-ci dans toutes ses lettres : « Elle a été, hélas ! comme la grande majorité, très éprouvée. Mon ministère sera plus facile, j’aurai plus d’autorité, si j’ai partagé, surtout volontairement, fatigues et dangers avec les autres. » Il lui semblait que, resté à l’écart des périls pendant la guerre, il serait sans autorité spirituelle auprès de ceux qui seraient revenus de la fournaise. La perspective d’un ministère diminué par cela même lui causait parfois une véritable angoisse. Ce tourment de sa conscience lui a inspiré ces suprêmes démarches qu’en plein accord avec sa femme il a poussées avec une ardeur obstinée et qui, dans les derniers jours de juin, devaient aboutir.

Le 27 de ce mois, au matin, il arrive à Vanves au milieu d’une foule qui grouille. Tout de suite, il est affecté à une ambulance chirurgicale qui doit être prête pour le 1er juillet et dont, en qualité de sergent, il commandera le personnel. En principe, on peut partir d’un moment à l’autre. Mais l’attente se prolonge, énervante pour celui qui se sent séparé des siens et qui n’est pas encore lancé dans l’action, propice cependant aux méditations. Jean Monod entre de plus en plus dans une certitude complète. Il répète avec une assurance nouvelle : « Je suis dans le vrai en partant. » Le 30 juin, convaincu que son ambulance partira le lendemain matin, il se met devant sa table et il écrit une lettre adressée à tous les siens. Dans ces pages émouvantes que nous avons sous les yeux, il y a des choses trop intimes pour être reproduites ici. Mais il y en a que ses amis doivent connaître :

« Puissent ces lignes être inutiles et me revenir après la victoire, la paix et le retour ! Si elles ne le sont pas…, si vous les lisez, vous que j’aime et auxquels je pense, dans le silence de la nuit, les larmes aux yeux, si un malheur est arrivé à l’ambulance, à l’infirmier ou au fantassin (je prévois très bien la mutation) Jean Monod, sachez que je n’ai pas le désir ou la prétention de faire des « adieux », un « testament », une longue liste de recommandations : je n’en ai pas le temps et je trouverais inutiles ces précautions. Simplement ceci : Ne dites pas : « Pourquoi est-il parti ? Pourquoi a-t-il quitté Reuilly où il était utile ? » Non, j’ai bien fait, je fais bien de partir. C’est mon devoir, bien qu’auxiliaire, étant donnés mon âge et ma situation de pasteur. Si je ne la vois pas, la victoire, j’aurai eu le privilège ou l’illusion d’avoir fait un effort pour la hâter. Ne permettez pas qu’on fasse une longue « oraison funèbre » ; j’ai cru bien faire, encore ici, en devenant pasteur, malgré mes goûts pour la magistrature. Je me réjouissais d’être pasteur, mais j’étais sans cesse appelé à faire des sacrifices, livrer des combats, remporter des victoires, peu glorieux et, malgré mon amour pour l’Évangile, mon désir d’être un disciple du Christ, un serviteur de Dieu, je doutais sans cesse de ma vocation.

« Que ne puis-je dire à tous ceux auxquels je songe à cette heure tout ce que je leur dois, tout ce dont je les remercie ! Je ne puis leur écrire, pas même les nommer tous. Que ceux que je semble oublier ne me tiennent pas pour un ingrat… » Ici, notre ami fait une énumération que nous n’avons pas le droit de reproduire. Notons seulement qu’il y nomme « la chère et précieuse Fédération ». De ce qu’il écrit pour celle qu’il se représente déjà comme veuve, nous ne citerons que quelques lignes : « Courage ! des petits ont besoin de toi. Je te les confie. Je désire qu’ils aient une éducation religieuse solide, mais large, où qu’ils soient. Courage ! Tu me sentiras toujours avec toi, près de toi… Je ne veux pas que l’enfance de mes enfants soit assombrie à cause de moi… »

L’attente pénible se prolonge encore quelques semaines. Le 24 juillet, c’est le départ de Paris. Le 26 au soir, notre ami est à Vadelaincourt. L’ambulance est vite construite. Mais le centre sanitaire est si important qu’il y a beaucoup de constructions à faire. À partir du 13 août, tout est en plein travail : « Cette date, écrit Jean Monod, restera dans ma mémoire. J’ai eu un aperçu de toutes les plaies, les souffrances possibles ; j’ai fait connaissance avec la vie d’une ambulance du front, avec la chirurgie de guerre. Ce n’est plus la calme et jolie salle d’un hôpital de province ou de Paris. »

Après de longues journées d’orages et de pluies, le beau temps est revenu. L’ennemi entreprend au-dessus de Vadelaincourt de véritables randonnées d’aviation. Des bombes commencent déjà à tomber dans le voisinage de l’ambulance. Le 21 août au soir, le nombre des appareils dont on entend le ronflement augmente. Dans la nuit, une première attaque sur l’ambulance se dessine : « En pleines opérations, écrit Jean Monod, alors qu’ils sont quatre sur les tables et six dans les couloirs, formidables explosions. Mitrailleuses, fusées, phares, tout marche. Notre électricité s’éteint ! Les bombes sont tombées sur nos voisins aviateurs. L’émotion passe, mais la lumière ne revient pas ! Les tirs contre avions recommencent. Je sors… Comment vous dire maintenant ! On a l’impression que des avions descendent, frôlent nos têtes ; puis effroyables, fantastiques détonations. Tout tremble, tout vole ! Les avions semblent s’éloigner, mais ils tombent, semble-t-il, et les bombes éclatent toujours. Les flammes jaillissent ; on hurle. Tout ceci en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Je bondis vers les cris. Spectacle effroyable ! Des pavillons en flammes (tout en bois, véritables boites d’allumettes) sortent, sautent, rampent les blessés. Blessés du jour même, nus, en chemise : des gouttières marchent ; des membres pantelants avancent ; des chloroformés d’une heure rampent. Et tout le monde en saisit. Au fond, j’en charge un sur mon dos. En trois minutes, quatre pavillons sont anéantis ! Chose admirable, tout paraît sauvé, comme blessés. Le feu gagne. L’auto chirurgicale… commence à brûler (la nôtre et nos pavillons sont plus loin). On coupe les couloirs à coups de hache. Une poutre me blesse très légèrement à un doigt. Je réussis à sauver un peu de la paperasse du bureau de l’auto chirurgicale… avant que le feu arrive. Mais les avions reviennent ; les mitrailleuses à phares marchent. De nouveau, épouvantable bombardement, heureusement pas au milieu de cette foule qui porte secours. Les taubes sont là2, visibles, à 200 mètres, éclairés par le feu. On devient maître du feu ; on organise une longue chaîne et on arrose le feu… Peu à peu le calme renaît. La nuit redevient pure. On ramène des blessés dans une deuxième ligne de pavillons qu’on avait évacués par prudence en hâte. Des blessés, on en a retrouvé partout, sur les routes, dans les champs, en chemise, jusque dans les bois voisins… Voilà comment on bombarde, on brûle un hôpital de grands blessés non transportables. Si les premiers coups étaient involontaires, les seconds, tirés dix minutes après, éclairés par l’incendie, ne l’étaient pas. »

La grande préoccupation de Jean Monod est alors de rassurer les siens : « Voilà mon baptême du feu, écrit-il à sa femme. Je m’en tire sinon avec honneur, du moins avec beaucoup de veine et de reconnaissance. Et maintenant, c’est fini. Je te défends de te tourmenter. Il n’y a aucune raison pour que cette horrible catastrophe recommence. » Il n’y aurait eu aucune raison pour le renouvellement de la catastrophe si, réellement, elle avait été involontaire et accidentelle. Notre ami avait trop de charité dans le cœur et était trop incapable de croire au mal intentionnel pour supposer la réalité d’un pareil crime. Dans toutes ses lettres de ces jours tragiques, on lit un perpétuel refus d’accepter cette idée. Pourtant, l’on sait, par certaines des conversations dont l’écho posthume nous revient, que, s’il l’écartait par une volonté continue de charité et aussi pour tranquilliser les siens, il lui arrivait de constater qu’elle avait pour elle toutes les apparences de la vérité. Et sous cette menace perpétuelle de l’assassinat qui, d’une heure à l’autre, risquait d’être commis sur une formation sanitaire, il regardait en face l’avenir et il s’y préparait. Écrivant à M. Marc Bœgner pour lui raconter deux nuits passées dans une angoisse constante, il ajoutait : « Je le dis sans aucune ironie : ce qui m’aide à tout accepter, c’est que je suis venu ici volontairement. »

Après le bombardement du 20 août et deux fortes alertes qui avaient suivi, le 22 et le 24, la pluie, en empêchant les raids d’avions, avait procuré à l’ambulance une semaine de détente et de repos nocturne. Le dimanche 2 septembre, le temps était redevenu beau. À ce moment-là, Jean Monod devait aller en permission. Son départ était fixé au lendemain matin quand, à 8 heures du soir, son médecin-chef vint lui demander un service. L’ambulance recevait l’ordre de se tenir prête à se déplacer dans une autre direction. Jean Monod était sollicité de retarder sa permission pour s’occuper de ce déménagement. La déception fut brusque et cruelle. Mais il en prit vite son parti et, de l’aube au soir, il donna tous ses soins au devoir qui s’était présenté à lui. Le même soir, à 9 heures, les appareils ennemis reparaissaient dans un ciel plus clair que jamais. Notre ami était exténué : « Vaincu par la fatigue, écrit-il, je suis allé, résigné à tout, m’étendre dans mon coin. » La menace dura toute la nuit. Le lendemain, elle était encore là. Enfin, dans la nuit du 4 au 5, le bombardement recommença. Plusieurs bombes firent quelques victimes. Jean Monod, qui, à ce moment, n’était pas de service, sortit malgré le danger pour porter secours aux blessés. Aidé d’un infirmier (ou d’un soldat), il en transportait un vers un des pavillons de l’hôpital lorsqu’un nouveau projectile vint tomber à quatre mètres du pavillon au moment précis où le groupe parvenait à l’entrée. Notre ami a eu les deux pieds arrachés, une blessure à l’œil et d’autres sur le corps. Il respirait encore quand on l’a relevé ; mais il n’avait plus sa connaissance et il est mort presque aussitôt. Le projectile meurtrier était ce que les aviateurs appellent « une bombe personnelle », destinée à tuer le plus de monde possible, éclatant en gerbe à 20 centimètres du sol et fauchant tout sur un rayon assez étendu.

Les obsèques ont eu lieu le 6 au matin. Elles ont été présidées par M. le pasteur Barraud. Après l’aumônier, le médecin-chef, très ému, a rendu un hommage touchant à son jeune collaborateur qu’il avait en grande estime. À la cérémonie avaient pris part, avec l’aumônier protestant, un rabbin et un prêtre catholique c’est que, parmi les victimes, il y avait seize catholiques, dont un curé, un pasteur protestant (notre ami) et le rabbin de Verdun, aumônier militaire, tué près de Monod.

Les Allemands, de l’avis de tous les témoins, visaient spécialement les ambulances. « J’ai compté, écrit un de ces témoins, douze entonnoirs de bombes et il y en a eu d’autres. Les taubes évoluaient à faible hauteur, passaient sur la gare et sur le camp d’aviation sans rien lancer et ne se déchargeaient que sur l’hôpital. Même ceux qui croyaient à une erreur pour les cas précédents n’hésitent plus à accuser l’ennemi d’avoir agi cette fois en pleine connaissance de cause. »

Jean Monod, déjà proposé pour une citation pour sa conduite lors du premier bombardement, a été cité à l’ordre de l’armée avec le motif suivant : « Homme d’une grande élévation de caractère, se dévouant sans réserve aux blessés. N’étant pas de service et n’écoutant que son courage, s’est porté au secours des blessés bombardés et a été frappé mortellement. »

Notes

- Note 2025 : bâtiment voisin, mais différent de l’hôpital des Diaconnesses de Reuilly ↩︎

- De l’allemand Taube, « pigeon », avion monoplan ↩︎

Liens externes

- ↑ Mémoire des Hommes : fiche de mort pour la France