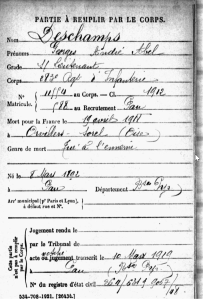

Ce portrait de Georges André Abel Deschamps (1892-1918) est publié dans Le Semeur d »août-septembre 1918, dans les « Tablettes d’or » retraçant la courte vie des jeunes protestants morts pendant la Première Guerre mondiale. Il est le fils de l’évangélisateur Abel Deschamps (1849-1927) et de Marie Geneviève André (1853-1928), nées dans deux villages voisins au sud-est de Saint-Jean-d’Angély, Charente-Maritime. Lors de son service militaire en 1913, Georges Dechamps mesure 1,69 m, a les cheveux châtain clair et les yeux marrons. Il est tué le 19 avril 1918, étant alors sous-lieutenant du 284ᵉ régiment d’infanterie – matricule au recrutement à Pau n°588. Il avait 26 ans.

Georges Deschamps est né à Pau, le 8 mars 1892. Il était l’un des cinq fils et des dix enfants de M. A. Deschamps, pasteur de l’Église libre, puis de l’Église réformée de cette ville quand les deux Églises furent fusionnées. Son enfance s’est développée dans une atmosphère de piété intense et de consécration.

De bonne heure, il fut mis en présence de la nécessité de la conversion personnelle. De nature extrêmement réservé, il donnait vite l’impression d’un caractère profondément sérieux. Il exprimait peu ses émotions ; mais celles-ci étaient plus intenses qu’on ne pensait. À la fin de son instruction religieuse, en 1908, deux de ses camarades et lui parlaient de se vouer tous trois à la Mission de Madagascar, dont les besoins étaient criants. Toutefois, autant que l’on peut en juger, sa vocation était de celles qui se forment lentement, sans secousses, à l’insu même des plus intimes.

Il quitta le lycée de Pau en juillet 1909, après y avoir achevé ses études classiques. Il a vraisemblablement hésité entre le ministère pastoral et le professorat de philosophie. Il se demandera, en effet, plus tard, même au milieu de ses études de théologie, si beaucoup de ses camarades et lui-même ne fourniraient pas une carrière plus utile en formant de jeunes intellectuels. Pourtant il n’a jamais regretté de s’être décidé pour le ministère et il déclarait récemment à son jeune frère, avec une grande conviction, que leur profession était vraiment la plus belle qu’on pût embrasser. Il était aussi très attiré par l’histoire, moins en vue de l’enseignement que pour le simple plaisir de s’initier toujours plus au développement des diverses phases de l’humanité. Durant sa dernière permission, il étudiait encore chaque jour, avec un intérêt assidu, l’histoire de la civilisation égyptienne.

Il entra à la Faculté de Théologie de Paris en novembre 1909. À ce moment, ses croyances étaient vacillantes et il souffrait. Le premier contact avec la critique n’était pas pour diminuer ses hésitations intellectuelles et la douleur qu’il en ressentait. Un de ses professeurs aimés parle ainsi de cette crise du jeune homme : « Je n’oublie pas sa douce figure. Je n’oublie pas l’émouvante visite qu’il me fit dans le petit cabinet de travail que vous connaissez bien et où tant de jeunes gens ont défilé. Georges traversait alors une crise intérieure ; ses études avaient troublé sa foi. Nous causâmes paisiblement, sincèrement ; je lui rédigeai presque une ordonnance médicale : des conseils tout pratiques de cure d’âme, des lectures à faire… et j’eus la joie d’apprendre qu’il retrouvait, peu à peu, son équilibre. Dans ses yeux brillait de nouveau la lumière. »

Plus tard, pensant à ces heures dures et à sa délivrance, il écrira à ce sujet à son jeune frère : « On n’obtient pas une réponse décisive et géométrique, comme une formule de chimie qui résoud une fois pour toutes un problème. Mais on fait chaque jour des expériences nouvelles qui s’accumulent peu à peu, qui équilibrent toutes les objections qui se forment sans cesse dans l’esprit et qui, peu à peu, les mettent à l’arrière-plan. L’homme aura toujours ce que Leibniz appelle « le mal métaphysique ». Il y aura toujours des questions qui se poseront à son esprit et qui resteront sans réponse, parce qu’il n’est pas donné à son esprit d’y répondre ; et au chrétien comme tout autre ; mais il a, en outre, une ligne de conduite précise et il peut trouver la force de se consacrer pour les autres. Quand il en est là, les difficultés intellectuelles ne sont plus d’un grand poids et il y arrive, non pas par la lecture d’ouvrages philosophiques, mais par une vie copiée sur celle de Jésus, par la vraie prière qui consiste à laisser entrer en soi l’énergie divine. »

Sa délivrance fut complète du jour où il vit, à la place « du Christ nuageux suspendu entre ciel et terre », le Fils de l’Homme. Il fut alors conquis d’emblée par le christianisme social. Pendant les grandes vacances de 1912, devant, à la rentrée, se rendre à la caserne, alors que son frère irait à la Faculté de Théologie, il initiait celui-ci, dans des conversations intimes et vibrantes, à l’appel de la misère humaine. Il le mettait en garde contre les conventicules où l’on se borne à contempler l’amour divin et à savourer son propre salut, tout en ignorant comment le reste du monde se perd.

En septembre 1913, il arrivait au 88ᵉ régiment d’infanterie, à Auch. Il s’y fit d’abord inscrire comme élève-officier ; puis, il se fit rayer, répondant à une demande d’explication qu’il voulait être pasteur et que son goût n’était que là. Il serait invraisemblable que, dans ce milieu nouveau, sa délicatesse n’eût pas beaucoup souffert. Il lui était particulièrement pénible de sentir à quel point ce qu’il aimait préoccupait peu les hommes de son entourage : « Ils sont complètement dénués de ce qui compte le plus pour nous et donne son orientation à notre vie. C’est le plus grand argument contre toute espèce de découragement ; il n’y a qu’à regarder autour de soi et, ne serait-ce que par dignité, on s’empresse de lever les yeux plus haut. »

Tout en remplissant avec exactitude et zèle toutes ses obligations militaires, il s’efforce de se faire, à l’aide des livres qu’il lit et des lettres qu’il reçoit, ce qu’il appelle « une deuxième existence qui l’aide à supporter la première. » (24 mars 1914). De la caserne, il suit avec une tendresse émue les débuts de son jeune frère à la Faculté de Théologie. Il veut le faire profiter de ses expériences personnelles pour mieux franchir les premières étapes, parfois si dures pour un esprit qui prend contact avec la discussion de toutes les croyances. Il le prévient que toutes ces difficultés « sont inévitables pour quiconque réfléchit, jusqu’à ce que les croyances qu’on lui a enseignées deviennent personnelles et prennent leur fondement dans une expérience qui n’a pas besoin d’être forte au début, puisqu’elle grandit et s’affermit avec chaque jour de la vie ».

La guerre survient. Georges Deschamps a dix mois d’instruction militaire. Il écrit le 1ᵉʳ août à ses parents : « Au point de vue patriotique, nous sommes dans les meilleures conditions pour être vainqueurs. Quant au point de vue individuel, égoïste, dans le bon sens du terme, j’y pense bien assez vivement parfois ; mais le mieux est de ne pas y songer, comme l’occupation et l’agitation m’y obligent une bonne partie de la journée. Je me trouve même beaucoup plus calme que je n’aurais cru l’être à l’avance en pareille circonstance, car, au moment même de la guerre, je comprends bien que l’excitation et l’entrain enlèvent la conscience du danger. Et pourtant, je persiste à croire que cette guerre est impossible. »

C’était, à cette date, l’illusion de beaucoup de Français pourtant tout prêts à faire leur devoir. Le surlendemain, il écrit encore : « Quoi qu’il en soit, je pars avec calme, comme tous ici ; je conserve toujours bon espoir de rentrer sain et sauf, bien qu’il faille s’attendre à tout. Heureusement que nous en arrivons tous à ne plus avoir peur pour nous-mêmes, grâce à l’excitation et à l’entraînement mutuel… Enfin, que chacun s’acquitte le mieux possible de son travail et attende avec confiance et la conscience nette le dénouement. »

Il part comme caporal le 6 août. Ses lettres présentent un tableau singulièrement vivant de la fièvre d’espérance qui, devant l’agression de l’ennemi, soulevait la France entière. « Au départ, comme à notre passage, nous soulevons l’enthousiasme des populations qui nous comblent d’acclamations et de gerbes, de sorte qu’à mesure que nous approchons, notre train lugubre du départ devient toujours davantage un char triomphal de verdures et de fleurs tricolores. Bouquets de victoire pour les uns, fleurs de tombe pour les autres, mais pour tous, couronne du devoir auquel la France entière nous pousse. » Il pense à chacun des siens, notamment à un de ses frères, hussard, et dont il n’a pas de nouvelles, à une de ses sœurs qui est infirmière : « Que chacun de nous soit encouragé en se disant qu’il est où il doit être. »

Il va à Sedan. Puis, le soir de la bataille de Charleroi, il se trouve à Bouillon. C’est de là qu’il commence la retraite qu’il fit tout entière. Au milieu des dangers qu’il court, il pense surtout à un de ses frères qui vient de se marier. « Si c’était possible, lui écrit-il, je me sacrifierais bien pour que tu puisses revenir sain et sauf là où tu es nécessaire. » Cette retraite douloureuse l’épuisa. Le 20 septembre, atteint de bronchite et d’entérite, il fut reçu dans une ambulance tout à fait sommaire aux lits de paille. Il souffrait beaucoup : « Je veux toujours espérer de vous revoir, écrivait-il à ses parents le 26 septembre. Mais si je ne dois plus revenir, ce sera pour avoir donné ma vie pour les autres. J’aurais voulu le faire d’une autre façon, parcourant une belle carrière avec B. [Benjamin], la main dans la main ; mais il se chargera bien, s’il le faut, j’espère, outre le sien, du travail que j’aurais voulu faire. Heureux serai-je encore si mon souvenir peut lui être de quelque réconfort. »

Le 29, il dut rejoindre son régiment sur le front. Mais, comme il s’y attendait, une fois sur la route, il n’eut pas la force de faire beaucoup de chemin. Comme il traversait un village, un major le remarqua, l’arrêta et le dirigea sur l’ambulance de Saint-Rémy-sur-Bussy (Marne). Il y vécut des semaines mornes, sans recevoir de nouvelles des siens : « Je ne passais pas une journée, écrit-il le 20 octobre 1914 à ses parents, sans penser à vous tous, de longues heures. Cependant, ce silence prolongé et inévitable de votre part, si favorisé en cela par la vie en campagne, tendait chaque jour à étouffer en moi, dès leur naissance, les pensées et les soupirs s’envolant vers les Pyrénées. Toutes les préoccupations qui vous assaillent au combat, soit pour avoir chaque jour du pain, soit pour accomplir comme il convient la tâche qui vous est confiée, l’exténuation causée par la fatigue et par la faim, le sommeil lui-même troublé sans cesse par la pensée toujours présente que vous reposez au milieu des fauves ; les promenades, en ce qui me concerne, à travers les ambulances, qui ne vous reçoivent pas toujours très humainement ; le souci d’être renvoyé avant la guérison, le sac au dos et le fusil sur l’épaule ; enfin le sentiment d’être en guerre depuis des mois et la vue des dangers innombrables qui vous entourent, tout cela tend à vous donner une deuxième personnalité valant ce que valent ces préoccupations mêmes… et qui marche comme une machine. Et pourtant non ! je ne vous ai pas oubliés un seul instant ; cette sécheresse intérieure n’est qu’apparente. L’appétit n’était point détruit par le manque d’aliment ; il dormait simplement ! Il a fallu que je reçoive à l’instant même votre longue et bonne lettre pour que mon être normal secoue sa torpeur, avec d’autant plus de douleur qu’elle avait été plus longue. Et c’est ce qui m’arrive chaque fois que je reçois une de vos lettres ; je l’ouvre avec joie, je la referme avec tristesse. C’est que l’homme et le soldat seront toujours deux personnes différentes, chez moi comme chez tous. » « Une des choses qui me manquent le plus, ajoute-t-il, c’est l’étude et la lecture. Mon cerveau est fatigué de vivre à l’animale ; j’évite du moins l’anémie cérébrale. Aussi, pendant les jours que j’ai passés ici, j’ai fait mes délices d’une zoologie et d’une… arithmétique. »

Le 24 octobre, il quitte Saint-Rémy pour être dirigé sur le dépôt d’éclopés de Troyes. Le major lui trouve des palpitations et l’évacue, le 9 novembre, sur l’hôpital 44 à Vichy. Là, le docteur marque sur sa fiche : tachycardie nocturne. Il y contemple, avec une légère pointe de dégoût, la platitude trop fréquente à l’arrière dans certains coins tranquilles, comme si la tragédie ne sévissait pas ailleurs. Plus encore qu’à sa propre fatigue, il pense à celle de son père qui s’est toujours surmené, et il le supplie d’alléger son travail écrasant : « Il te faut mettre un terme à la peine que tu as prise chaque jour pour nous, lui écrit-il, et te reposer dans l’assurance qu’elle n’a point été vaine. » Il reçoit les visites régulières de M. de Félice, qui lui apporte des livres et parle avec lui « d’autre chose que des obus ». C’est à ce moment-là que son plus jeune frère entre, à son tour, à la caserne. Il lui multiplie les lettres d’encouragement. « Etant donnée la tournure que les choses ont prise, lui écrit-il le 20 décembre, la défense du droit contre la force est là pour légitimer nos efforts, je n’ai pas besoin de te dire que pour être un vrai bon soldat, il faut avoir cet esprit de sacrifice qui est peu de chose à dire, mais beaucoup à réaliser. Ce n’est pas de cette façon-là que nous avions compté, l’un et l’autre, sacrifier notre vie. Au lieu de la donner, nous aurions pu l’employer pour l’humanité, et certes elle aurait été, semble-t-il, plus efficace. Le maçon qui construit un palais se distingue bien plus que l’ouvrier occupé à l’œuvre plus ingrate qu’est la démolition des ruines qui occupent inutilement le sol. Mais le second est tout aussi indispensable que le premier… »

Le 8 janvier 1915, il rejoint son dépôt à Mirande, où il reçoit ses galons de sergent. Après la permission d’usage, il est mis comme instructeur au peloton des élèves-caporaux. Le 3 avril, il va à Toulouse faire un stage de mitrailleur. Le 26 avril, il revient à Mirande où il reste jusqu’au 15 juin. Le 16 juin, il part comme sergent-mitrailleur, d’abord devant Saint-Mihiel, puis à Rupt. Il a perdu beaucoup de ses illusions sur la proximité de la victoire ; mais il ajoute : « Les illusions perdues ne me feront pas douter du résultat final. » L’élan du début se transforme peu à peu en une volonté farouche de tenir : « Ma grosse canne de bois blanc d’une main, un livre de George Sand dans l’autre, écrit-il le 9 août 1915, je gagne à quelques centaines de mètres le sommet d’une petite colline qui domine le village en arrière ; un petit buisson vert me fait de l’ombre et, devant moi, une tranchée abandonnée, munie d’un abri, peut me servir à l’occasion. Mais brusquement, je n’ai plus envie de lire : ce livre que j’avais commencé sur mon hamac de paille et de fil de fer, je le pose dans l’herbe sans l’ouvrir. J’aime mieux regarder… Mais quoi ? Je ne sais trop… tout semble dormir. Il y a quelque chose pourtant : devant moi, une hauteur boisée, couverte de Français, puis une autre hauteur dénudée, couverte d’Allemands ; tout cela grouille invisiblement dans des trous plus ou moins profonds, cuisinant, menuisant, chantant beaucoup, creusant surtout, creusant encore et toujours. Je crois que les uns et les autres se rencontreront au centre de la terre avant de pouvoir se chasser mutuellement. Plus près de moi, voici un spectacle moins pesant. Un homme, sur sa lieuse, chante à tue-tête et ne s’interrompt que pour lancer des jurons à ses bêtes. Trois personnes travaillent derrière lui, un outil à la main. Il coupe son blé et paraît oublier que, d’un instant à l’autre, tout peut être détruit. Il a raison ; il ne faut pas que la charrue attende le silence du canon ; elle doit le suivre partout où il passe et combler à coups de soc les trous énormes qu’il creuse devant elle. Il ne faut pas non plus que la guerre s’endorme ; elle doit se dépêcher à vivre, pour tâcher de mourir à la prochaine saison des travaux des champs… Un orage s’élève ; avant de rentrer nous coucher, nous aurons eu une belle vision. Un gros nuage noir surgit au-dessus de nous ; avec une netteté surprenante, il ressemble à un formidable aigle noir. Il nous fait peur. Il part des lignes boches et couvre ici tout le pays. Immobile, hérissé, écrasant, il pèse sur nous longtemps, longtemps. Son long cou furieusement recourbé lance vers nous un choc violent. En face se dresse une forme plus douce, si nette, si ressemblante que nous nous écrions ensemble : « la victoire de Saniothrace ! » cette célèbre statue fort mutilée, comme vous savez, et qui semble s’envoler. Sous le vent qui s’enfle, elle avance ; l’aigle recule ; irrésistiblement il s’éloigne et se déchiquette, mais son cou reste en arrière. Un nouveau coup de vent survient et taille un second tableau. De l’aigle mis en pièces sort un homme couché, raide et les pieds joints ; il a sur la tête un casque sans pointe ; il est impuissant maintenant ; il est battu ; la « Victoire » aussi a changé de forme : une jeune femme, à genoux, les cheveux flottants, les mains unies, supplie un homme rudement taillé, debout auprès du cadavre et plantant sur lui un drapeau. Elle lui demande probablement de ne pas se venger lâchement, d’être doux et humain quand même ! « Maintenant l’orage gronde, il faut partir ; peut-être vaut-il mieux aussi rester sur cette impression. »

Le 1er novembre 1915, il ouvre le seizième mois de guerre par une pensée pour les morts : « Nous avons ici un petit cimetière improvisé d’une trentaine de tombes. Les habitants de R. leur offrent une couronne et la compagnie de mitrailleuses aussi, étant la seule unité armée du village. On ne peut pas se sentir devant un cimetière ordinaire : là, point d’attirail mortuaire ; ils sont en plein champ ; ce sont des gens qui se sont fait tuer pour quelque chose, et non pas des morts purs et simples. On éprouve cela, lorsqu’on ne voit que des tombes de soldats ornées des trois couleurs, et que le canon gronde. »

Vers le milieu de février 1916, après une rencontre complète de famille, il va du côté de Verdun où l’orage s’annonçait. Dès son retour, sa compagnie de mitrailleurs est enlevée en camions. Arrivés à destination, pendant quatre jours, ils organisent fiévreusement des lignes sommaires de résistance. Le 21 au matin, la bataille se déclanchant, ils vont occuper ces positions. C’est au bois des Corbeaux, face à l’ennemi, dans un fossé de 50 centimètres. Ils y sont assis dans l’eau et couverts de neige. L’inévitable devait arriver. Le 24 au soir, toussant sans arrêt, la voix éteinte, la fièvre le minant, il est évacué sur l’ordre du major. Il arrive, avec d’autres blessés et malades, à une ambulance bombardée, au sud de Verdun. L’obscurité venue, un petit train l’emmène à Bar-le-Duc où il reste jusqu’au milieu de mars. Sa division, la …e, a été citée par le général Pétain à l’ordre de l’armée pour ces journées : « A soutenu sans défaillance un violent bombardement de quinze jours ; a arrêté les assauts ennemis par des combats incessants de nuit et de jour. »

De l’hôpital de Bar-le-Duc, il est renvoyé, pour achever sa guérison, chez ses parents où il passe sept jours ; puis il rejoint son corps du côté de Reims. Le jour de l’Ascension, 1er juin, il contemple des aéroplanes ennemis qui planent dans les airs : « Les obus fusent autour d’eux et s’étendent en nuages. De ces limbes verdâtres, sombre parodie de la nuée mystérieuse d’il y a 2000 ans, s’échappe une mitraille mortelle, semée d’en haut sur les hommes ; mais tout cela vient d’en bas, pour aboutir, après un effort insensé, plus bas que terre, dans ce trou profond que l’on referme, et l’audacieux biplan blindé s’abat lui-même en flammes dans les fils de fer épineux. » Son tableau du dimanche de Pentecôte est assez différent de celui-là : « Le dimanche, ici (il est à ce moment un peu à l’arrière), est non seulement un jour de repos absolu pour le travail manuel, mais aussi de délassement moral. Dans ces vingt-quatre heures là, on oublie complètement la guerre ; tout, semble-t-il, est suspendu ; c’est une trêve éphémère, un court et brusque retour aux années d’autrefois. Plus que jamais, ce matin, j’ai ressenti cette impression-là ; j’étais partout aux abords d’un champ de bataille ; je marchais pour ainsi dire avec vous, puisqu’à l’heure même où vous vous rendiez au Temple, je me dirigeais, moi aussi, longeant de belles et silencieuses avenues, vers le lieu de culte… Après vingt minutes de marche, j’arrive un peu en retard ; un écriteau dans la cour me dirige vers l’escalier de pierre qui doit me conduire à la cave cherchée. Il est assez long et obscur ; de distance en distance, une lanterne allumée accompagne le passant et, à mesure que l’on approche, les accords assourdis d’un cantique accompagné d’un piano, résonnant sous la voûte sombre, frappent l’oreille. C’est le dimanche de Pentecôte, et, dans cette « chambre basse », une dizaine de catéchumènes sont reçus par l’Eglise… Quelques détonations plus ou moins proches se sont fait entendre ; mais je dois dire que personne n’avait l’air d’y penser ; les sons doux et fluets d’une poignée de fidèles avaient nettement le dessus. »

Du 8 au 16 septembre 1916, il passe de nouveau huit jours et neuf nuits dans un trou d’obus, à Vaux-Chapitre, devant Verdun. Dans cet enfer, quelques lettres arrivent : « Les dernières qui me parvinrent, écrit-il le 17 septembre, me firent l’effet d’un dernier adieu de vous et, plus qu’avant, j’entrevis avec calme le sort qui me paraissait inéluctable ; la mort instantanée sous la masse de fer qui vous écharpe m’a frôlé à tant de reprises que je l’entrevoyais à chaque minute, sans inquiétude, me répétant en moi-même les paroles de sacrifice et d’abnégation qui me venaient à la pensée et auxquelles je trouvais une saveur infinie. » Il reçoit alors la croix de guerre avec une citation à l’ordre du régiment : « Excellent sous-officier ; a fait preuve d’énergie et de courage dans la conduite de sa section, se maintenant sous un bombardement ininterrompu et sur un terrain sans cesse bouleversé par des obus de gros calibre. »

Après une période dans ce secteur, il va au Bois-le-Prêtre. Il s’efforce de regarder au delà de ce qui l’entoure : « La famille avec ses joies, le travail ordonné et joyeux pour l’utile, contre tous les maux ; les journées calmes, les paisibles nuits…, tout est derrière nous ; ou plutôt non, à l’horizon, devant nos yeux qui ne les voient pas encore, brillent derrière d’épaisses fumées, ces objets précieux en tant qu’ils représentent l’idéal pour lequel on se bat. Mais ces choses-là sont dures à penser et à dire ; le plus grand des fléaux connus jusqu’à aujourd’hui, serait-il le chemin vers les plus grands biens ? Ne confondons pas ces deux domaines qui sont le jour et la nuit. La profondeur et la durée de la nuit ne sont pour rien dans l’éclat du jour ; de même l’aurore tant attendue de tous ne peut s’élever de ce sombre abîme où s’éteindront l’une après l’autre les lueurs que nos canons auront pu y allumer, et au fond duquel on cherche vainement les germes du bien. Les meilleurs, je crois, seront restés bons ; je m’efforcerai d’être de ceux-là. »

En novembre 1916, il est placé comme instructeur dans un centre de mitrailleurs à l’arrière des lignes. C’est là qu’il est à Noël. « C’est toujours avec plaisir, écrit-il le 26 décembre, que j’ouvre un petit paquet de dragées ; si ce n’est plus comme il y a des années, en extase devant un arbre illuminé, c’est du moins avec la certitude que tous ces symboles n’ont rien perdu de leur éclat, malgré les ombres funèbres qui couvrent les hommes et la terre ; et, par une sorte de transsubstantiation, ces petites espèces sucrées me rappellent que les arbres de Noël ne sont pas à jamais éteints ; que leurs rameaux toujours verts ne sont pas tous épars dans la poussière noire de Vaux-Chapitre, et que chacun n’aspire encore qu’à pouvoir jeter le masque de fureur et de haine qu’il sent ne pas être fait pour lui. C’eût été bien beau d’entendre, non plus au figuré, mais en réalité, sonner dans la nuit de Noël les clairons de la paix. »

En janvier 1917, il retourne au Bois-le-Prêtre. Il y reste jusqu’à la fin de juillet. Il est alors nommé sous-lieutenant à l’occasion d’un changement de secteur et il va dans la région de Craonne. Dans les pires circonstances, il n’oublie pas les anniversaires de famille et, le 31 août, il écrit à sa mère : « C’est encore au crayon et sur un coin de planche au fond d’un terrier que je t’écris pendant la guerre cette quatrième lettre d’anniversaire ; comme je le fis l’année dernière aux environs de Verdun ; comme je le fis près de Saint-Mihiel en 1915 ; comme je le fis surtout il y a trois ans, assis sur un tronc d’arbre au bord d’une route poudreuse, à notre retour précipité de Belgique. Cette course en plein mois d’août à travers des campagnes florissantes, envahies depuis si longtemps, dans la tenue du soldat d’autrefois, avec les habitudes et les caractères de la guerre d’autrefois, me paraissent si loin, si loin que, chaque fois que je revis en pensée ces premières semaines, je me crois en plein pays de rêves, plongé dans les souvenirs vagues d’un récit de combat napoléonien, et hier encore, comme il m’arrive souvent, après qu’un instant de lecture et de réflexion, dans le calme, m’a fait oublier momentanément les bruits de guerre, une forte rafale d’artillerie m’a brusquement rappelé à la réalité et a présenté de façon si brutale à mon esprit cette idée que ces journées pluvieuses que je passe ici au milieu de cadavres tombés d’hier sont la suite de cette guerre ininterrompue, commencée il y a trois ans et à laquelle se rattachent déjà des souvenirs si lointains…, que j’en ai eu un instant le cerveau tout bouleversé. Idée banale pour vous, comme pour moi en tout autre instant, mais qui, de loin en loin, s’éclaire ainsi d’une lueur subite. Il en est, ainsi de bien des pensées qui se sont assises dans notre esprit, là où l’habitude leur a fait une petite place, qui glissent inaperçues dans le tourbillon des petits soucis quotidiens et qui, pourtant, changeraient souvent la face des choses, si elles nous apparaissaient soudain dans toute leur force et leur réalité.

« Ma chère maman, précisément parce que l’heure me paraît si éloignée où, en pensée, je vous fis à tous mes adieux, lorsqu’un train militaire, chargé de fleurs, m’emportait à travers la France, précisément parce que, depuis ce jour, tant de tableaux effrayants se sont présentés à mes yeux, tant de malheurs ont atteint déjà de si nombreuses familles, on ne peut s’empêcher d’être ému en considérant combien nous avons été jusqu’ici privilégiés. Te voilà toujours en bonne santé, ainsi que tous ceux qui, un instant, ont été fortement touchés par la maladie ; me voilà sans aucun mal ; B…, le seul qui ait versé de son sang au front, t’envoie aujourd’hui ses vœux d’anniversaire. Voilà qui peut bien arrêter nos plaintes sur nos lèvres, si quelquefois elles tentent d’y monter… Que cette journée du 4 septembre se passe bonne pour toi et pour vous tous. Où passerons-nous la prochaine ? Ensemble et en famille, nous l’espérons, t’apportant chacun nos meilleurs messages de vive voix. Et quand cela ne serait pas, quand, pour ce qui me concerne, je ne m’y trouverais pas, il te faudrait prendre la chose simplement, telle qu’elle est, comme je te le crie chaque jour en pensée si je ne te l’écris pas souvent ; te dire en toi-même que, quoiqu’il arrive, ma place est là où je suis ; ne pas être au-dessous d’un soldat qui, en temps normal, ne semblait pas avoir d’idéal, et qui peut pourtant s’écrier : « La guerre, une des rares occasions de pouvoir mourir proprement. » Ces pensées sont un peu tristes ; mais elles sont en rapport avec les circonstances ; ce sont celles au milieu desquelles je vis, et je veux pour ta fête t’envoyer tout ce qu’il y a en moi de plus sincère ; il faut s’habituer à les trouver naturelles. D’ailleurs, le premier jour d’une année qui commence n’est pas bien loin du dernier jour de celle qui meurt… La joie et la douleur se touchent, si elles ne font pas qu’un. »

Le 20 octobre, de l’Aisne, il lance à ses parents ce court billet :

« L’heure approche d’aller en avant :

Pour moi j’y vais sans peur.

Pour vous regardez-y toujours.

« Affectueux baisers de votre fils et frère. »

Ce fut terrible. Il sortit de la fournaise et fut cité à l’ordre de l’armée : « Dans la journée du 23 octobre, après s’être porté résolument à l’attaque, malgré un tir d’anéantissement supporté au préalable pendant quatre heures, a porté sa section de mitrailleuses en avant de notre première ligne, pour contrebattre une mitrailleuse ennemie qui nous causait des pertes ; est resté en combattant toute la journée dans une situation aventureuse et exposée au feu. »

Il passe là tout l’hiver. En mars, il a la douleur de perdre son frère aîné qui succombe aux fatigues contractées pendant la guerre [Abel Louis Elisée Deschamps]. Le 29 mars, sur le point de partir en permission, il se trouve en pleine alerte et sa compagnie est emmenée par camions dans l’Oise, à côté de Montdidier. La journée de Pâques, 31 mars, fut pour lui un calvaire couronné d’une apothéose. Ses hommes et lui avaient été jetés en pleine bataille : « Une forte canonnade, devant nous, signiftait que les Allemands attaquaient et prenaient un village dont je vous reparlerai plus loin…, deux à trois kilomètres entre nous et les Boches, une poignée d’hommes nous séparant d’eux. Quelques kilomètres de plus et, sans le savoir, nous entrons dans le dernier village qui soit aux mains des Français. Les campagnes y sont belles, encore intactes… A l’horizon, des flammes s’élèvent, enveloppées d’épaisses fumées au-dessus d’humbles groupes de toits rouges serrés les uns contre les autres. Décidément, les Allemands ne sont pas loin. Nous sommes harassés de fatigue ; trois jours de marche et trois nuits tellement écornées qu’elles en sont irréelles. Sans grand espoir, nous nous répartissons les quelques maisons que nous tenons encore…, il y a de la paille dans les granges ; nous pourrons dormir ; dormir…, voilà la chimère que, depuis trois jours, nous poursuivons sans l’atteindre ! Non, il ne faut pas dormir ; les Boches viennent de nous prendre un village tout près d’ici et s’étendent dans les bois qui l’environnent… La situation est critique… Il faut se lever précipitamment, se déployer en ligne et se porter en avant, où exactement ? Nous n’en savons rien. Portons-nous en avant, cherchons nos groupes épars qui ont besoin de nous, cherchons l’ennemi… Nous sommes vus ; il est grand jour encore. Des obus aveugles et assez mal guidés encore nous cherchent, nous encerclent, nous abandonnent un moment. On se terre sur le sol humide, car la pluie tombe depuis deux heures ; on repart ; les obus sifflent à nouveau et s’écrasent ; on marche quand même ; il y a des blessés ; à la tombée de la nuit, on s’arrête en bordure d’un bosquet… Chacun descend dans son trou rectangulaire pour passer la nuit et guetter. Il pleut ; il pleut beaucoup ; les effets se mouillent ; les membres s’engourdissent. La nuit est noire… Quelques heures d’attente dans l’insomnie et demain est là… L’aube se lève un peu plus claire ; le soleil gagne incontestablement sur le brouillard. C’est le dimanche de Pâques qui luit sur nous. Son soleil nous réchauffe, nous anime ; il nous aidera tout à l’heure à supporter l’épreuve qui approche… Tout le matin nous restons sur place. A onze heures viennent des coureurs, avec un ordre écrit. Préparons-nous ; il faut enlever au Boche le village qu’il a pris hier, l’en chasser et s’établir sur la lisière opposée.

« Il est midi. Devant nous une grande plaine absolument plate d’un kilomètre et demi, dépourvue d’arbres, de buissons, de vallonnements… C’est l’heure ; il fait toujours beau ; chacun sort de son trou et s’élance ; il nous faudra faire de nombreux bonds puisque nous avons près de deux kilomètres à parcourir. On avance ; on se couche ; on repart ; les obus épars tout d’abord se resserrent et leur nombre augmente. Comme ils s’abattent près de nous maintenant dans leur vol furieux ! J’en vois un éclater au milieu d’un groupe de soldats ; ils s’aplatissent ; aucun n’est touché ; ils repartent ; nous repartons tous. Soudain, une pluie de balles balaye la plaine ; des mitrailleuses invisibles crépitent de toutes parts. On tombe à plat ventre ; il faut pourtant avancer encore, gagner au moins une très légère ondulation que nous touchons presque et qui est notre premier objectif. Allons-y ; tous ne se relèvent pas ; la fusillade se décuple ; il faut se terrer à tout prix ou marcher au carnage général… Le visage contre terre, nous restons étendus ; il est douze heures trente ; il faudra là attendre la nuit soit pour se replier, soit pour creuser le sol sur place ; mais maintenant, il n’y faut pas songer : quiconque lève la tête retombe mort. Six heures se sont écoulées, les plus dures de ma vie, dans cette situation. Les obus tombent toujours ; leurs essaims furieux ronflent toutes les notes de la gamme ; mais nous n’y prêtons plus attention…, les mitrailleuses sont là, plus effrayantes ; non contentes de nous avoir fait coucher malgré nous, elles s’acharnent après toutes ces silhouettes étendues ; les morts, les blessés, les vivants sont confondus dans une même immobilité. Les blessés veulent attendre l’obscurité pour gagner un poste de secours ; les vivants veulent éviter les coups ; les morts se reposent. Et les balles sifflent rageuses, par rafales irrégulières, rasent le casque, se plantent par dizaines devant la tête, près des tempes, près du cou et tout autour de nous ; nous les entendons s’enfoncer méchamment dans la terre. Il y a de nouveaux blessés, quelques morts de plus, surpris dans un demi-sommeil provenant de l’extrême dépression nerveuse.

« La soufirance est intolérable. Au milieu des balles qui m’environnent par gerbes, j’entrevois avec de plus en plus de calme celle qui s’enfoncera enfin dans mon casque et mettra un terme à ma torture ; elle est inévitable avant la nuit ; je ne l’appelle pas, ce serait lâche ; mais de plus en plus elle m’apparaît comme une délivrance. Une ardente prière monte à mes lèvres demandant que vous supportiez ce coup comme vous savez que je le désire, que vous l’acceptiez comme je l’accepte, car c’est uniquement à cause de vous que je désirais, en ces heures d’angoisse, d’être épargné. Un peu avant midi, j’ai lu mon texte du jour ; il me revient à la mémoire : « La Parole de Dieu est plus pénétrante qu’une lame à deux tranchants ; elle s’enfonce jusqu’à la séparation de l’âme et de l’esprit… » Qu’est-ce qu’une balle traversant mon cerveau, en présence d’une blessure si profonde et si bienfaisante ?… Dans le ciel bleu, d’innombrables alouettes s’élèvent des blés naissants que nous foulons, montent comme des flèches, semblant ne rien voir, ne rien entendre ; montent toujours dans l’air pur où explose de façon frappante leur refrain bien connu, si strident qu’il domine la bataille, si débordant de joie et de confiance que ces sentiments me gagnent, si détachés de la terre que mes yeux ne peuvent s’empêcher de les suivre. Je vous dis toutes ces choses, car ce sont des impressions vécues, qui ont passé avec moi cette cruelle après-midi de Pâques. »

Georges Deschamps est alors cité à l’ordre de la brigade : « Officier-mitrailleur plein d’entrain, ayant toujours fait preuve d’un grand dévouement. Au cours des attaques des 30 et 31 mars 1918, a su maintenir chez ses hommes un moral magnifique, en donnant à tous le plus bel exemple de calme, de sang-froid et de mépris du danger. »

Le 13 avril, nouveau combat terrible. Le 17, pour la troisième fois en lignes, il écrit ses dernières lettres. Il y en a une pour ses parents : « Je n’ose espérer encore que l’on nous retire tout à fait de cette région pour nous mettre en un secteur calme ; il faudra bien que cela vienne ; mais actuellement les circonstances sont telles qu’il faut recourir aux moyens non pas désespérés, mais les plus énergiques ; et, dans ces conditions, tant que l’on tient encore à peu près debout, le repos est une question tout à fait secondaire. Le ciel est toujours brumeux, le temps froid, nos trous toujours humides… Voilà qu’un nouvel inconvénient se présente à notre tranquillité ; c’est un large emploi d’obus à gaz fait des deux côtés, depuis hier surtout. En effet, avec cela, rien ne sert d’en arriver à la négligence complète des éclats ou des balles pour prendre un peu de sommeil ; au contraire, il faut veiller ou ne dormir que d’un œil, car la surprise pourrait être grave. Et pourtant, nous sommes tous bien fatigués… » La seconde est pour son jeune frère : « Le temps est brumeux, froid, les niches humides, la fatigue grande ; mais quelques jours de repos, très proches, dans un village des environs, nous donnent courage. »

Le repos était encore plus près qu’il ne croyait. La lettre d’un caporal qui, depuis quelques mois, partageait ses souffrances, va nous raconter ce qui s’est passé : « Voici exactement comment cela est arrivé. M. Georges était couché dans un bout de tranchée, devant Mortener, quand, entre 4 heures 30 et 5 heures, un malheureux obus est tombé à un mètre de lui et, ayant éclaté, un éclat lui enleva la moitié du crâne. Moi, qui me trouvais à dix pas de lui, je me suis empressé d’accourir pour voir ce qui s’était passé. Je n’ai pu que constater la mort de M. Georges. Je vous assure qu’il n’a pas souffert, car il a été tué sur le coup ; vous pouvez me croire, car, avec le défunt, non seulement nous étions de grands amis, mais nous étions aussi du même pays. » On sait par le témoignage de M. l’aumônier Cabrol, que sa figure était restée intacte et sa physionomie paisible. Son corps fut amené, dans la nuit du 19 au 20, à Cuvilly et déposé dans l’église, avec sept autres officiers. Les corps furent mis dans des cercueils et la triste cérémonie eut lieu le lendemain matin, 21, à 8 heures. Le corps de notre ami fut conduit par M. Cabrol au cimetière militaire de Cuvilly. Sa tombe est surmontée d’une croix et, sur cette croix, est une des plaques de notre Fédération, celle qui porte ces mots : « Jésus a dit : il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

Georges Deschamps a été l’objet d’une citation posthume à l’ordre de la division : « Officier mitrailleur d’un grand sang-froid et d’un beau calme. A l’attaque du 13 avril 1918, a parfaitement conduit sa section qu’il a maintenue sur le terrain conquis, malgré de violents tirs de mitrailleuses ennemis. A été tué le 19 avril à son poste de combat. »

Liens externes

- Archives des Pyrénées-Atlantiques :

- ↑ Mémoire des Hommes : fiche de mort pour la France