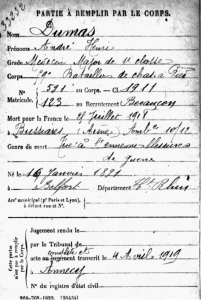

André Henri Dumas (1891-1918) est un étudiant en médecine. Enregistré sous la matricule 123 au bureau de recrutement de Besançon au début de la Première Guerre mondiale, il est médecin aide-major de 1ʳᵉ classe dans le 59e bataillon de chasseurs à pied1. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 5 juillet 19172. Il meurt à la suite de ses blessures dans l’hôpital de campagne 10/12 à Bussiare, dans l’Aisnes. L’article ci-dessous est publié dans Le Semeur de décembre 1918, rubrique Tablettes d’or.

Il avait épousé Thérèse Maury, sœur du pasteur Pierre Maury (1890-1956), et fille de Léon Maury (1863-1931) professeur à la faculté de théologie protestante de Montauban puis de Montpellier. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital militaire.

Ils ont comme fils André Dumas, né le 7 décembre 1918 à Montauban, six mois après la mort de son père homonyme. André Dumas est un pasteur, théologien, professeur de philosophie et d’éthique à la faculté de théologie protestante de Paris, spécialiste de Dietrich Bonhoeffer.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1943 à 1949, André Dumas fils est secrétaire général de la « Fédé », et rédacteur de son mensuel, Le Semeur. Il épouse en 1944 Francine Buss, directrice des études à l’école de service social. Elle est cofondatrice du mouvement Jeunes Femmes en 1945 et membre du bureau de l’association jusqu’en 1968.

André Henri Dumas est né à Belfort le 16 janvier 1891. Fils aîné du lieutenant-colonel Dumas, de Besançon, il avait, par sa mère qui est de Strasbourg, du sang alsacien dans les veines. Il fit de brillantes études classiques au lycée d’Annecy, puis il prépara, pendant deux ans, à Grenoble, son P.C.N. [certificat d’études Physiques, Chimiques et Naturelles] et son examen d’entrée à l’École de Santé militaire de Lyon. C’est pendant ce séjour qu’il contribua, après une visite de Grauss, à fonder un groupe d’Étudiants chrétiens. Après une année de service militaire au IIe dragons, qu’il termina avec le grade de maréchal des logis, il poursuivit ses études médicales à l’École de Santé. Il y avait été admis dans un très bon rang et ne tarda pas à devenir major de sa promotion. Il le resta pendant tout le cours de ses études.

Son intelligence très vive et pénétrante avait été mise en valeur par un travail infatigable, régulier, méthodique. Au foyer paternel, il eut l’âme véritablement forgée par une de ces éducations chrétiennes grâce auxquelles le devoir n’admet ni compromission ni oubli. Il avait lui-même des convictions religieuses très personnelles. Il avait été catéchumène de M. Franck Thomas et au milieu de toutes les fréquentations de la vie universitaire et militaire, sa jeunesse avait été un exemple de pureté.

L’activité était en lui la note dominante. Il donnait, à première vue, avec sa physionomie ouverte, énergique, avec ses yeux qui regardaient bien en face, l’impression d’un être débordant de sève et de vie. L’effort était sa joie et, tout en lui étant naturel, il était toujours voulu. Se vaincre soi-même, se dépasser, monter toujours plus haut, c’était son mot d’ordre. Il était un grand sportif, un ascensionniste familier avec toutes les cimes des Alpes, notamment avec le Mont Blanc et la Meije. C’était d’ailleurs, en lui, une façon délibérée de se préparer aux luttes de la vie. À dix-sept ans, après avoir lu la Peur de vivre, d’Henry Bordeaux, il écrivait à ses parents, à l’occasion d’un anniversaire : « Cette peur de vivre, cette peur des difficultés et des responsabilités, vous ne l’avez pas eue et vous nous avez élevés de façon à ce que nous ne l’ayons pas non plus lorsque notre tour viendra. Vous nous avez en même temps indiqué, par votre exemple et vos conseils, la source d’où provenaient vos forces. »

S’il avait orienté sa vie vers la carrière médicale, c’est parce qu’il y voyait un avenir de lutte contre la maladie, de dévouement et d’incessante activité. Cependant, fils de soldat, il avait, quand il commença ses études de médecine, de la peine à se faire à l’idée qu’en cas de guerre, il aurait un rôle utile sans doute, mais qui le tiendrait éloigné des dangers immédiats. Quand, son service militaire terminé, il plia son uniforme de dragon, il dit à quelqu’un qui nous a rapporté le propos : « Cette fois, c’est fini ! Si la guerre arrive maintenant, je suivrai en queue, dans la poussière, avec une croix rouge pour me protéger. Je ne me battrai pas ! Je ne courrai même pas le risque d’être tué pour le pays. »

Au moment de la déclaration de guerre, il vient de subir ses derniers examens et de soutenir sa thèse de doctorat en médecine. Il est tout de suite affecté, comme médecin aide-major, au groupe de brancardiers de la …e division. Pendant les trois premiers mois de la guerre, il prend part aux deux campagnes d’Alsace, puis à la retraite dans la direction de Paris, puis à l’avance de la Marne à l’Aisne. Mais le front se stabilise. André Dumas souffre de son inactivité forcée. Il apprend qu’un de ses camarades, officier d’administration de réserve du service de santé, a réussi à passer comme sous-lieutenant dans un bataillon de chasseurs à pied. « Ce que cela me donne envie, écrit-il le 8 novembre 1914. Je ne crois pas que cela soit encore nécessaire, car il reste des officiers à l’arrière. Mais, si on me l’offrait, je vous assure que je sauterais dessus avec plaisir. Ne vous effrayez pas, du reste, on ne me l’offrira pas : les médecins, cela ne compte même pas ; on ne pense pas que cela soit capable de se battre… C’est déjà pénible de ne pas pouvoir se battre quand obus et balles tombent autour de vous ; mais c’est encore bien plus dur de ne pas les entendre tomber. »

Il écrit encore le 1er décembre 1914 : « Je pense de plus en plus à l’idée d’aller dans un régiment d’infanterie. Crois-tu que cela soit possible de demander à être nommé sous-officier ou sous-lieutenant dans un régiment d’infanterie ? Vois-tu, je ne suis pas fait pour être médecin militaire, surtout en temps de guerre. Je suis presque honteux à l’idée que d’autres se battent et que, moi, je ne suis pas digne, parce que j’ai un brassard au bras, de porter un fusil. Un sentiment de honte me prend à l’idée que je dors dans de bons draps, que je mange si bien que j’engraisse… En faisant valoir mon B.A.M. [Brevet d’Alpiniste Militaire], mon année de service et mes galons de maréchal des logis, ce serait peut-être possible de demander à devenir combattant. »

Il obtient sa mutation comme médecin de bataillon au …e régiment d’infanterie, celui où. son père est lieutenant-colonel. C’est à ce régiment qu’il fera presque toute la campagne. Il tient les tranchées à Mouron, Wingré, Autrèches. Il montre toujours la même ardeur à accourir au secours des blessés. Il déploie toutes ses qualités d’organisateur dans l’aménagement d’une infirmerie modèle qui lui permet de remettre rapidement sur pied les malades légers. Il est alors cité une première fois à l’ordre de la brigade : « S’est distingué depuis le début de la campagne par son dévouement. Grâce à sa présence immédiate dans la tranchée de première ligne, il a réussi à sauver la vie à plusieurs blessés, exposés à un feu intense d’artillerie. »

Pendant cette période, on parle de l’envoyer dans une ambulance chirurgicale. Il proteste : « C’est à l’arrière, cela ; je n’en veux pas. C’est à nous, aux jeunes qui n’avons pas de famille, à nous exposer en première ligne. On en envoie bien assez, de ces malheureux pères de famille qui meurent en pensant à la veuve et aux orphelins qu’ils laissent. Non, ma place est ici, dans un régiment ; je dirai plus : dans un régiment qui a fortement écopé et qui écopera encore parce que c’est un régiment qui a du cran. C’est là que je me trouve dans mon milieu. Tout médecin que je suis, j’y risque ma peau et j’en suis fier. Et puis, un médecin qui n’a pas peur, un médecin qui ne considère pas son titre de docteur comme un droit à se tenir caché dans le fond d’une cave, bref, un médecin en qui les hommes aient confiance parce qu’ils savent qu’au moment du danger, il ne les laissera pas en panne, mais fera tout son possible pour les sauver, voilà ce que je veux être. D’autres sont bien plus qualifiés que moi par leur science pour faire partie de ces formations chirurgicales dont je déplore du reste, au point de vue scientifique, de ne pouvoir faire partie ; car, évidemment, en tant que médecin, cela m’intéresserait beaucoup plus que de passer la visite journalière. Mais, en temps de guerre, ce n’est pas cela qui compte. Ma place de jeune aide-major est à l’avant, à la première ligne des médecins. J’y suis, et tout ce que je désire, c’est d’y rester le plus longtemps possible. »

Ce n’est point légèreté d’esprit et enthousiasme irréfléchi qui le font ainsi parler. Le 3 juin 1915, il écrivait à son père qui était lui-même aux armées : « Tu reviens très souvent, ces derniers temps, mon cher papa, sur le fait que l’un de nous pourrait disparaître et que nous vivons en plein danger. Tu as l’air de t’en faire du souci et tu as tort. Dieu nous a conduits jusqu’à présent ; Il nous conduira encore, et je t’assure que ce qui me donne la parfaite tranquillité avec laquelle je vis dans un milieu, somme toute, évidemment dangereux, c’est que je me suis remis complètement à Lui. Je suis, je te l’assure, tout à fait préparé à l’idée qu’un jour ou l’autre je pourrai mourir, et cette idée n’est pas faite du tout pour me faire peur. J’estime que, du fait de cette guerre, la mort a repris beaucoup plus sa vraie valeur. Au fond, qu’est-ce que la vie d’un individu en comparaison de la vie d’une nation, surtout quand, au-dessus de cela, on sait qu’il y a une vie éternelle qui vous attend ! Si je sais que votre douleur serait dure à supporter si l’un de nous disparaissait, je sais aussi que vous êtes de taille à la supporter parce que vous savez, vous aussi, que cette vie-ci n’est qu’une vie de passage, et que, si nous sommes exposés, si peut-être l’un de nous tombe, c’est pour une belle cause, et il y aura lieu d’être fier de lui. Mon cher papa, je suis sûr que tu penses comme moi sur tout cela, puisque c’est toi qui m’as appris à penser ainsi. Mais je veux que tu saches quelles sont actuellement mes pensées les plus profondes. Elles te montreront, si je ne dois pas revenir, comment ton aîné sera mort en chrétien, « sûr de son Dieu », prêt d’avance et joyeusement, s’il le faut, au sacrifice de sa vie pour son pays, pour sa famille, et pour les sauver des traîtres qui, préparant la guerre tout en déclarant qu’ils ne déchaîneraient jamais cette calamité, ont attendu le jour où ils se sont cru sûrs de leur coup pour jeter bas les masques et déclarer qu’il n’y a au monde qu’une chose : la force. »

S’il tenait ainsi à être en première ligne, ce n’est pas qu’il aimât la guerre comme telle. Ses horreurs lui ont causé d’atroces souffrances morales. Comme un bon et vrai médecin qui sait que sa mission sociale est de conserver à tout prix la vie humaine, il aimait à constater que son devoir — tout en lui permettant de s’exposer lui-même au maximum de dangers — ne lui faisait pas une obligation de tuer, mais l’amenait, au contraire, à diminuer des souffrances : « Si tu savais, disait-il à l’un de ses parents, combien je suis heureux de penser que, grâce à moi, quelques hommes ont la vie sauve ! » C’est pour cela qu’il partait à l’assaut avec la section quand elle bondissait hors de la tranchée, et il criait à ses voisins : « N’aie pas peur ; je sors avec toi ; si tu es touché, je suis là ; je te panserai tout de suite. »

Cependant, l’offensive de Champagne, en septembre 1915, s’approche. Il en suit fiévreusement les préparatifs. L’enthousiasme déborde dans ses lettres ; mais aussi les sentiments intimes qui font son calme : « Demain, écrit-il le 24 septembre 1915, je pars pour l’attaque. Nous allons donner un coup formidable. L’ordre du général Joffre vient de nous être lu. On marchera jusqu’à la gauche. Tout est prêt ; nous sommes prêts aussi. Je vous jure de ne pas m’exposer inutilement. Je ferai mon devoir simplement. Quoi qu’il arrive, ayons confiance en Dieu et sachons que tout ce qui arrive est pour notre bien. Je le vois et c’est pour cela que je remets ma vie entre ses mains, comme vous la lui remettez, n’est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de nouvelles régulières ; nous avons la conviction, après la formidable préparation que les artilleurs nous font depuis dix jours, d’avancer. L’heure est venue où nous allons libérer notre sol et venger ceux qui sont tombés pour la défense de la France. »

À l’heure de l’attaque, il se trouve dans la tranchée de première ligne. Il y soigne les premiers blessés, puis, aussitôt après, rejoint les vagues d’assaut. Durant trois jours et trois nuits, il se dépense sans compter. Il saute de trou d’obus en trou d’obus pour répondre aux appels de détresse, sans se soucier du bombardement qui fait rage. Le souffle d’un obus le renverse. Pendant plusieurs heures, il reste sans connaissance. Il trouve l’énergie, une fois revenu à lui, de continuer son service. On pense alors à le proposer pour la Légion d’honneur ; mais on le trouve un peu jeune pour cela et il est cité à l’ordre de l’armée : « A fait preuve du plus grand dévouement et d’un courage supérieur en assurant sous le feu la relève des blessés pendant les combats du 25 au 29 septembre ; en particulier, est venu en toute première ligne, sous un feu d’artillerie violent, donner ses soins à son colonel blessé. »

En février 1916, la division d’André Dumas contribue à arrêter la ruée allemande sur Verdun. Là encore, miraculeusement, il échappe à la mort. Après avoir évacué son poste de secours, il le quitte le dernier, sous le feu des Allemands qui garnissent la crête, à huit cents mètres de lui. Une balle l’atteint à la jambe. Son médecin auxiliaire ne veut pas abandonner son chef comme celui-ci le lui demandait. Il le soutient et, grâce à lui, notre camarade parvient jusqu’à un caisson attelé et abandonné. Il coupe les traits, se fait hisser sur un cheval et échappe à la capture. Il est alors cité à l’ordre du corps d’armée : « A été blessé gravement au moment où, ayant réussi à évacuer entièrement les blessés de son poste de secours presque complètement cerné par l’ennemi, il se retirait le dernier sous le feu de l’infanterie ennemie. »

À peine guéri, il revient à son cher bataillon du …e. Il fait avec lui toute la campagne 1916 et est cité, pour sa conduite dans la Somme, à l’ordre de l’armée : « Médecin du bataillon depuis le début de la campagne. Blessé grièvement en février 191 6 et revenu incomplètement guéri au front. Le 12 août 1916, est arrivé sur la tranchée conquise en même temps que le bataillon et a assuré aussitôt l’évacuation rapide des blessés. S’est dépensé sans compter pendant dix jours, soignant les blessés en première ligne malgré un intense bombardement. »

Quelques jours plus tard, il est encore cité à l’ordre du corps d’armée : « Dans la nuit du 14 au 15 septembre 1916, s’est porté au secours d’un officier blessé grièvement. Malgré la violence du bombardement, a pansé et évacué cet officier sans se soucier du danger. Officier très brave, déjà cité quatre fois. »

Il est encore avec son bataillon au début de 1917 ; mais il doit le quitter pour prendre, par intérim, la place du médecin-chef dans un autre régiment. Il participe à ce titre à la prise de Bouchavesnes. Le 16 avril 1917, près de Reims, il part, selon son habitude, avec les vagues d’assaut. Au moment où, penché sur un officier blessé, il faisait un pansement, un obus éclate à ses côtés, et le blesse de multiples éclats. Tout couvert de sang, il revient en chancelant à l’arrière. Il croise, dans un boyau, un détachement qui monte en renfort. Reconnaissant leur major aimé, les hommes, d’un mouvement instinctif de respect, se rangent le long du parapet et présentent les armes. Ces honneurs rendus au moment de la bataille restèrent toujours gravés dans la mémoire du blessé et jamais témoignage d’estime ne lui fut plus sensible.

Il est évacué sur Montauban. En plus de ses autres blessures, il a une fracture du rocher. On le croit à toute extrémité. On le trépane et, pendant plusieurs jours, il est entre la vie et la mort. Sa robuste constitution et son énergie ont raison du mal. Il se remet lentement et, le 20 mai 1917, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur : « Modèle de bravoure et de dévouement ; au front depuis le début de la campagne, a été cinq fois cité à l’ordre. Le 16 avril 1917, a reçu une troisième blessure grave alors que, dans une zone violemment battue, il prodiguait ses soins à un officier blessé. » Il a la joie de recevoir sa croix de la main de son père, le colonel Dumas.

Il se remet. Après trois mois de convalescence, il est déclaré inapte, pendant six mois, à servir sur le front, C’est au cours de cette période d’inactivité forcée qu’il épouse, à Montauban, en février 1918, la fille de notre ami, M. le professeur Léon Maury. Aussitôt ces six mois d’inaction passés — six mois pendant lesquels, avec sa jeune femme, il a fait de longs rêves d’avenir, des rêves de travail utile et de dévouement — quoiqu’une fracture du crâne lui donne le droit de ne plus servir sur le front, il juge que la place d’un jeune médecin de carrière est là-bas et il demande à être affecté au VIIe corps.

Il avait rejoint, comme médecin-chef, le 21 juillet, le 59e bataillon de chasseurs en pleine action. « On se bat dur par ici, écrit-il. Nous allons vers la victoire. Je suis heureux d’en être. » Pendant cinq jours, il a la satisfaction d’assister au recul progressif de l’ennemi ; mais, le 26 juillet, il est frappé d’un éclat d’obus à la tempe droite. Voici les détails donnés, dans une lettre à la veuve de notre ami, par le médecin accouru à son secours : « Le major revenait au poste de secours avec un blessé et un brancardier. Le poste de secours était installé dans une maison sur le bord d’un petit ruisseau qu’il fallait traverser pour aller aux lignes. Votre mari était arrivé sur la berge opposée lorsqu’un obus éclata tout près de lui. Le brancardier qui était déjà descendu dans le lit de la rivière avec le blessé remonta de suite pour lui porter secours, pendant que le blessé venait nous prévenir de l’accident. Votre mari dit alors au brancardier : « Je suis blessé mortellement et nouvellement marié. Vous direz à ma femme que je suis mort en brave et pour la France. » Comme ce dernier essayait de le convaincre qu’il n’était blessé qu’à la main, M. Dumas lui montra sa blessure au crâne. Presque immédiatement après ce geste, il entra dans le coma. »

Il mourait peu après sans avoir repris connaissance. Il est enterré à Bussiares, à douze kilomètres de Château-Thierry.

Quelques jours plus tard, notre ami était cité à l’ordre de la division : « Arrivé en pleine bataille, comme médecin-chef du bataillon, s’y est fait remarquer de suite par son dévouement, notamment le 25 juillet, en allant lui-même, en des points extrêmement périlleux, porter ses soins aux blessés. Tué dans l’accomplissement de son service. »

Liens externes

- ↑ Mémoire des Hommes : fiche de mort pour la France

- ↑ Léonore : dossier de Légion d’honneur