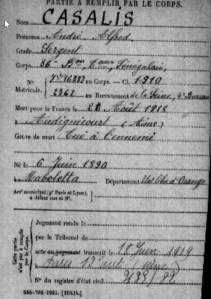

Ce portrait d’André Alfred Casalis (1890-1918) est publié dans Le Semeur de mars 1919, dans les « Tablettes d’or » retraçant la courte vie des jeunes protestants morts pendant la Première Guerre mondiale.

Ses parents sont le pasteur Alfred Casalis (1862-1950) et Caroline Amy Bost (1862-1956). Ils ont six enfants, dont Alfred Eugène Casalis, né le 24 février 1896 à Morija, une station de la Société des missions étrangères de Paris (SMEP) au Lésotho, et mort le 9 mai 1915 à Rochincourd, Pas-de-Calais.

Il était issu du deuxième mariage de son grand-père Jean-Eugène Casalis (1812-1891), cité dans l’article, avec Sophie Bourgeois. Du premier mariage, avec l’Ecossaise Sarah Dyke, descend son oncle cité dans l’article, le pasteur missionnaire Eugène Arnaud Casalis (1837-1891). Ce dernier est le grand-père du pasteur, théologien et secrétaire général de la Fédé Georges Casalis (1917-1987).

André Casalis est né le 6 janvier 1890 à Mabouléla, dans l’État libre de l’Orange (Afrique du Sud). Son enfance heureuse s’est écoulée en Afrique où ses parents étaient missionnaires au Lessouto [Lesotho]. Amené en France pour ses études, il les a faites en partie à Paris, à l’École alsacienne et au lycée Voltaire, en partie chez M. Delon, pasteur au Clap-Pranles.

Petit-fils du fondateur de la Mission du Lessouto, il rêvait, lui aussi, l’apostolat en terre païenne. Mais, comme son oncle Eugène Casalis, il voulait le faire en qualité de médecin et il avait accepté la perspective d’aller un jour, à ce titre, prendre au Zambèze la succession du Dr de Prosch. Aussi, afin de mieux posséder la langue anglaise, a-t-il entrepris sa préparation technique en Angleterre.

Il commença, en novembre 1913, ses études au « London Hospital ». Quelques mois après, il entra au « home » pour étudiants de la « Medical Missionary Association ». C’est de là qu’il écrivait, le 26 janvier 1914, au directeur de la Société des Missions évangéliques : « Je vous confirme la décision que j’ai prise de consacrer ma vie au service de Dieu dans la mission et je viens offrir mes services à la Société de Paris. Mon désir est d’être médecin missionnaire. Je ne puis vous dire à quel moment exact remonte ma vocation. Elle est le résultat d’un travail qui s’est fait en moi grâce à l’influence chrétienne subie dans ma famille. Ce travail se poursuit de jour en jour et je sens que le commandement de notre Seigneur s’adresse à moi aussi : « Allez et enseignez toutes les nations. » [Matthieu 28:19] »

C’est à Londres que la guerre le surprit. Il s’engagea au 12ᵉ régiment de dragons en septembre 1914. C’est à Châteauroux qu’il fait son instruction de cavalier et qu’il est assez rapidement nommé brigadier. Il s’y efforce consciencieusement de tirer parti de tous les exercices qui lui sont imposés et il lui tarde de partir pour le front. Son impatience ne l’empêche pas de se représenter ce que doivent éprouver ses parents qui, en janvier 1915, doivent se séparer également de leur second fils Alfred-Eugène : « Je sens, leur écrit-il, combien il doit vous en coûter de nous voir partir ; mais aussi je vous remercie de ce que vous nous comprenez si bien… Si je dois aller me battre, je le ferai avec d’autant plus de force que ce sera pour vous aussi, et même surtout pour vous. »

Ce n’est qu’en mars 1915 qu’il réussit à partir. Les candidats au départ étaient nombreux et il avait eu grand’peur de ne pas être pris. Dans les premiers jours d’avril, il est dans les tranchées des Vosges. C’est là qu’il passe la grande fête chrétienne et dans des conditions bien spéciales : « Nous avons passé plus de douze heures, couchés à plat ventre et sans bouger, sur la terre humide. Nous étions horriblement engourdis et nous n’avons rien vu ni entendu pendant toute la nuit. Comme c’était Pâques, j’ai fait mon culte tout seul, étant en faction couché par terre et ma carabine à portée de ma main. Je m’en souviendrai longtemps de ce dimanche de Pâques ! Je ne me sentais pas seul parce que je vous savais avec moi par la pensée et la prière, probablement au même moment. »

Il a beau être en pleine guerre et faire avec entrain son devoir de Français, il pense toujours à ce qui est sa véritable vocation : « Je vais bientôt, écrit-il le n avril 1915, avoir un quart de siècle et je sens que je n’ai rien fait pour mon Sauveur, et je puis être appelé à paraître devant lui d’un jour à l’autre. Si ce n’était la confiance que j’ai dans son amour et sa miséricorde et la certitude qu’il est venu pour les pécheurs, je pourrais être découragé. Mais je ne le suis pas, au contraire. Mon devoir de citoyen est facile à remplir, combien plus facile que celui de chrétien… »

C’est peu de temps après, le 9 mai, qu’il est frappé au cœur par la mort de son frère cadet dont l’image sera pour lui désormais celle du devoir accepté sans phrases et accompli tout naturellement. Dans le deuil, la communion des saints lui devient une réalité présente et réconfortante. Sous l’aiguillon de cette épreuve, comme aussi sous celui des difficultés quotidiennes, sa personnalité se développe de plus en plus. Il reste avant tout modeste et d’une simplicité absolue, donnant à ceux qui l’entourent, mais le connaissent peu, l’impression d’un caractère éminemment doux ; mais apparaissant à ceux qui vivent avec lui et pénètrent dans son intimité comme « un homme d’une volonté sûre et d’une force calme. »

À la fin de 19 16, il est, avec son régiment, ramené à Limoges. Là, il croit un moment qu’il va partir pour Salonique. Il est même désigné pour cette destination ; mais un accident qui le force à entrer à l’hôpital l’empêche de partir avec le renfort. Il en éprouve un certain trouble et ce qu’il écrit dans une lettre du 1ᵉʳ novembre marque bien les préoccupations de sa pensée : « Je suis resté. Je ne sais trop que penser de cela. Est-ce seulement le hasard ou est-ce la volonté de Dieu ? Si c’est ce dernier cas, il faudrait admettre que tout ce qui arrive se fait selon la volonté de Dieu. Mais cela n’est pas vrai puisque nous sommes doués de la volonté et que nous pouvons choisir entre plusieurs actes. Il faudrait admettre aussi, par exemple, que Dieu a voulu la guerre, et cela n’est pas vrai non plus. Alors, quoi ?… »

Peu de temps après, il est versé au 7ᵉ régiment colonial. Des camarades lui demandent s’il ne pourrait pas imaginer quelque maladie ou faiblesse pour éviter cette affectation : « Je leur ai dit ce que je pensais. C’est écœurant… Je m’en vais tranquille et avec confiance. Je sais qu’il en est Un qui veillera sur moi malgré mon indignité, à cause de vous et de ce que vous faites pour lui. » (4 décembre 1916).

Au moment de partir, on le désigne d’office pour suivre un cours de mitrailleurs à Bayonne : « J’ai protesté, disant que j’étais déjà breveté… Mais on m’a dit que c’était un ordre et j’ai dû m’incliner. Mais c’est, en somme, une embuscade… C’était à peu près fatal qu’on nous verse dans l’infanterie et, quand on voit ce qu’ont souffert ces pauvres fantassins depuis deux ans, ce n’est que justice. »

Il fait partie d’un de ces régiments d’élite qui se piquent de donner l’exemple et d’entraîner les autres : « Quand nous partons en marche, le 7ᵉ colonial est toujours en tête : c’est sa place et nous nous faisons un point d’honneur de la garder en entraînant les autres unités. Aussi je t’assure que l’herbe ne pousse pas sous nos pieds et on entend constamment crier : Doucement en tête ! Alors, nous ralentissons. Mais, au bout de deux ou trois cents mètres, nous voilà de nouveau partis à une ronde allure et de nouveau on proteste derrière nous. En entrant dans la citadelle, il y a une rampe d’environ 30 pour cent et les traînards disent toujours : « Attendez la rampe ». Mais là encore, il n’y a rien à faire et c’est d’autant plus piquant que notre sergent est énorme : 110 kilos quoique n’ayant guère que I m. 68, et il ne veut pas caler et marche en tête en soufflant comme un phoque. Il fait la joie des gosses dans la rue. » (5 janvier 1917).

Le 20 janvier, il avait demandé une permission de huit jours, avait passé la visite, était sur le point de partir, lorsque, soudain, on lui annonce qu’il va se rendre en Algérie au 36ᵉ bataillon de Sénégalais. Le coup est rude pour lui : « J’ai été très perplexe et angoissé. Je n’ai qu’un désir : aller au front. Or, accepter ceci, c’est s’embusquer pendant plusieurs mois probablement. J’ai offert ma place à un père de famille qui l’a refusée disant qu’il voulait « suivre sa destinée ». J’ai beaucoup hésité ; mais, finalement, j’ai pris mon parti de me laisser conduire et d’accepter ce qu’on a décidé. »

Il va s’embarquer à Marseille, et c’est le voyage monotone et périlleux, tous feux éteints la nuit, sur une mer infestée de sous-marins ennemis. Puis, c’est l’arrivée sur la terre africaine et le voyage en pittoresque diligence à travers le « bled », puis le désert jusqu’à Bou-Saada et, tout de suite, c’est la formation de la compagnie : « Dans chaque section, il y a deux chefs de pièces, les tireurs et les chargeurs qui sont des blancs ; tout le reste du personnel est sénégalais. Pour les choisir, on a réuni toute la compagnie et on a pris les plus intelligents d’après leur tête. Nous nous sommes efforcés de leur apprendre un peu ce qu’est une mitrailleuse. Ils ont beaucoup de goût et sont très intéressants, et ceux qui ne comprennent pas beaucoup le français nous font tordre et ils rient eux-mêmes en nous voyant. Je suis très content d’être avec eux. Je crois que nous nous entendrons très bien et, en les traitant en frères, j’en obtiendrai autant, sinon plus, que certains gradés qui emploient d’autres méthodes. J’ai déjà repéré quelques garçons qui sont intéressants. »

Il n’a pas oublié, en prenant l’uniforme de soldat, qu’il sera missionnaire. Toutes ses lettres d’alors reviennent sur la façon dont il entend traiter ces soldats indigènes en dépit de tous les défauts qu’ils peuvent avoir : « En général, les tirailleurs sont très désireux d’apprendre et aiment le service, à condition d’être traités comme des hommes et avec beaucoup de justice…, ce qui n’est malheureusement pas le cas toujours. Ce qui rend les choses difficiles, c’est que chaque race presque doit être traitée d’une manière différente. Les ouolofs, qui sont en grand nombre, sont intelligents, mais très flemmards et ils se croient supérieurs aux autres. Aussi sont-ils très difficiles. Dans ma section, j’ai quelques garçons très gentils et débrouillards qui commencent à apprendre la mitrailleuse. On ne peut quand même les employer que comme mitrailleurs ; pour servir la pièce, il faut des Français. Beaucoup de ces tirailleurs sont musulmans et, à toute heure de la journée, on en voit quelqu’un, tourné vers l’est, se prosterner par terre et se frotter le front dans la poussière. Ils le font très simplement, comme des enfants, et’ je ne puis pas m’empêcher de croire que, si leur prière est sincère, Dieu, qui est « Un », l’entend et y répond. Ces malheureux garçons sont lâchés dans la vie à l’européenne et ils voient beaucoup de choses mauvaises, et on leur facilite même le vice dans ce petit trou de Bou-Saada ! Je me sens bien peu de chose pour essayer de leur faire comprendre les choses. » (24 mars 1917).

Ce séjour en Algérie ne dure pas. André Casalis est rappelé en France et, pour commencer, envoyé au camp de Mailly. Il sent que le moment d’aller vraiment sur le front approche. Il se recueille en pensant à son frère. Le jour anniversaire de la mort de celui-ci (9 mai), il écrit : « J’ai surtout essayé de me le représenter assis dans la tranchée et attendant l’heure de l’attaque avec calme et confiance, en pensant à nous tous, et sans doute faisant régner le calme et la sérénité « qui remplissaient son cœur » sur ses camarades. J’espère ne pas être trop indigne de lui, quand notre heure à nous viendra ; car elle ne peut pas beaucoup tarder à venir. »

Il envoie à sa mère des adresses « en cas d’accident » : « Si je te donne ces indications, lui écrit-il le 17 mai, c’est parce qu’il faut tout envisager de face et voir les choses telles qu’elles sont, sans crainte, comme tu me l’as dit, ainsi que papa ; et en vue de ce qui peut arriver, il faut prévoir le pire. Je ne sais ni où ni quand cela arrivera ; mais il est bien évident que nous aurons à payer de nos personnes et que beaucoup tomberont encore. Mais il faut aller jusqu’au bout et faire tout ce que l’on peut pour qu’une pareille monstruosité n’arrive plus. Notre devoir est net ; détruire le militarisme allemand. Tout ce que je demande, c’est d’être à la hauteur de ma tâche. Toutes ces choses, Freddy et d’autres les ont dites beaucoup mieux que moi, et vous les connaissez ; mais elles sont aussi vraies à présent qu’au début, quoique je croie qu’on trouve moins d’hommes qui pensent ainsi après trois années que dans l’enthousiasme des premiers temps ; aussi, il est d’autant plus difficile de contribuer à maintenir le moral. »

Il revient fréquemment sur les mêmes préoccupations : « Ceux du front, écrit-il le 23 juin, nous devrions plus souvent regarder à l’arrière où les mères et les femmes nous donnent un bel exemple dans cette longue attente qu’est la guerre, et je crois que cela doit être encore plus trying pour vous, qui êtes à l’abri du danger et loin du front, que pour nous qui avons la satisfaction et l’honneur d’être dans la lutte et de nous trouver aux premières places pour combattre ces idées de domination et d’oppression que les Allemands voulaient imposer au monde entier. Plus cela va, plus il me semble que cette guerre prend un caractère noble et désintéressé de la part des Alliés : l’entrée en lice de l’Amérique en est une preuve éclatante, n’est-ce pas ? »

Pourtant, le moment de monter en lignes, qu’il croyait si prochain, se fait encore attendre. Il s’en plaint : « Sais-tu ce qui me donne le cafard en ce moment ? écrit-il de Vitry-le-François le 29 novembre. C’est notre inaction et inutilité, car nous ne faisons pour ainsi dire rien qui laisse une trace quelconque. Quand nous avons quitté Mailly, le bataillon était en forme ; mais, en ce moment, tout est dispersé et il me semble qu’il n’y a plus de cohésion et qu’on n’attend plus rien de nous. Aussi, quand j’entends le canon et vois ce qui se passe et que je me vois tranquillement en train de ne rien faire, je souffre. Je t’assure que c’est pénible, surtout quand on se sent plein de force et capable de rendre service. »

Cette attente se prolonge et l’impatience commence à le prendre : « Je crois qu’on va nous renvoyer dans nos cantonnements d’hiver. Tu penses que cela n’a rien de réjouissant et je vais faire mon possible pour quitter ce bataillon… Jusqu’à présent, je patientais encore, car j’espérais qu’on pourrait faire quelque chose de nous. Mais, à présent, tout espoir est parti. Aussi je ne veux pas rester là-dedans. Moi qui suis volontaire pour la guerre, j’ai ma place au front et pas ailleurs et c’est bien un peu mon tour d’y aller. Je sais — la lettre s’adresse à sa mère — que tu me comprendras quoique cela soit dur pour ton cœur de mère. Mais mets-toi à ma place : jeune, fort, en bonne santé, pas marié. Si tu étais garçon, je sais que tu n’hésiterais pas. »

Au lieu d’être dirigé sur le front, il est envoyé à Saint-Raphaël. Il y passe l’hiver et il en souffre : « Je t’assure, écrira-t-il le 14 avril 1918, que je ne suis pas peu fier de mes jeunes frères et je suis honteux d’être si peu actif alors qu’eux ont si bravement et si généreusement payé de leur personne : aussi j’espère que mon tour viendra bientôt de pouvoir faire quelque chose et montrer que leur aîné est digne d’eux ; et cela, non pas par vaine gloriole, mais vraiment par devoir d’homme et de Français. »

Enfin, au milieu de mai, le moment si longtemps attendu semble s’annoncer à nouveau : « Nous partons en secteur ce soir, écrit-il le 19. Je ne veux pas dire que nous allons attaquer ; mais le seul fait de tenir les lignes est important et semble montrer que nous n’allons pas rester à nous croiser les bras comme l’année dernière. »

Cette fois, c’est sérieux, et c’est directement aux tranchées que l’on se rend, dans la région du Four de Paris, puis dans celle de Verdun. C’est là qu’il apprend la mort de René Mondain. Le coup est dur pour lui et il en souffre jusqu’au plus profond de lui-même : « Je me demande pourquoi il faut que les meilleurs tombent. Nous savons comment il se fait que cela arrive ; mais la raison nous échappe, à moins que ce ne soit parce qu’eux sont prêts. »

En juillet, il est envoyé à l’armée [du général Charles] Mangin. Le 14, il monte en lignes : « Est-ce pour tenir seulement ou pour une opération ? Je ne sais pas… J’ai mis dans mon portefeuille — c’est à sa mère qu’il écrit — l’adresse que tu m’as donnée en cas d’accident ou de mort, comme convenu. » Ce n’est encore qu’un coup de main ; mais on sent que les grandes opérations se préparent : « Je suis calme et confiant, écrit-il le 15 juillet ; mais, si nous marchons, c’est forcé qu’il y ait des morts et des blessés. Je suis avec vous par la pensée et vous remets entre les mains de notre Père. »

Il prend part à l’attaque victorieuse de Villers-Cotterets, encore qu’à son gré sa section ne soit pas dans une partie suffisamment intéressante de la bataille. Pendant un temps qui lui paraît un peu long, on les garde à l’écart, en réserve : « J’étais si heureux d’être enfin dans l’action et de pouvoir faire directement quelque chose, et voilà qu’il a fallu se contenter d’un rôle de spectateur ! Voir ses frères aller bravement au-devant de l’ennemi et revenir après avoir payé de leurs personnes et donné leur sang, et soi-même être obligé d’assister à tant d’héroïsme sans bouger un doigt et en se cachant, voilà qui est très dur quand on a le cœur bien placé et le sentiment du devoir. Quand nous revenions, j’ai passé dans un gros trou d’obus qui avait servi d’abri à un mitrailleur allemand. Un fantassin français était là, couché, la face contre terre, les bras étendus et semblant couvrir de son corps ce sol si cher pour lequel il avait donné sa vie. J’aurais voulu pouvoir creuser un trou et donner à ce héros inconnu une digne sépulture ; mais pas le temps : il fallait partir. Et avec un serrement de cœur, j’ai vu une femme et des enfants attendant le retour du père… »

Nommé alors sergent, il change de compagnie : « Je regrette mes tirailleurs avec lesquels j’aurais été heureux d’aller au feu… et ma pièce, ma chère bonne pièce ! » L’inaction à laquelle il se croit condamné l’exaspère : « Mais patience ! l’heure viendra où je serai appelé à faire peut-être plus que je ne peux. Puissé-je être prêt et à la hauteur de la tâche. C’est ce que je demande. »

En août, il est dirigé sur l’Aisne, entre Noyon et Soissons. Il sent que la résistance ennemie craque de tous côtés et que l’avance de nos troupes devient de plus en plus irrésistible. Le 17, il écrit à ses parents cette lettre qui ne leur parviendra que dix jours après la catastrophe : « Je viens d’apprendre que nous montions en lignes ce soir. Nous y serons donc quand ceci vous arrivera. Nous devons être en réserve, mais pas pour longtemps. J’ai l’impression très nette que les Allemands vont « prendre quelque chose », à voir les préparatifs. Mais chut !… Je vous écrirai encore de là-haut s’il y a moyen de faire partir les lettres. Je sais ce que cette carte veut dire pour vous. Mais je sais aussi quel courage est le vôtre. Votre exemple nous a (je parle pour mes frères et moi) toujours soutenus et encouragés et je veux m’efforcer d’être digne de vous et de faire honneur à mon devoir et au nom que je porte. Je vous promets de ne pas faire d’imprudences non nécessitées. Je vous serre tous tendrement dans mes bras et vous embrasse de tout mon amour. »

Le 20, vers les 4 heures du soir, la compagnie était déployée en tirailleurs, à cent mètres environ de la Creute [carrière souterraine] du Mesnil ; tous les hommes étaient couchés. Un obus éclata sur la ligne des tirailleurs. Notre camarade fut frappé sans pouvoir prononcer une seule parole. L’éclat était entré sous l’omoplate gauche et avait traversé le cœur. Il a dû être enseveli à côté de la Creute du Mesnil, petit hameau à deux kilomètres d’Audignicourt.

Quelque temps auparavant, au moment où il apprenait la mort de deux cousins, notre ami avait écrit les lignes suivantes : « […] De plus en plus, devant les dures épreuves de la vie, je pense que nous sommes privilégiés d’avoir la certitude d’un revoir et de pouvoir trouver auprès de notre Père les seules consolations vraies. Qui peut dire combien de deuils nous aurons encore avant la fin ? Mais, à chaque jour suffit sa peine, et pour nous la tâche est facile : faire son devoir tel qu’il se présente, là où on est. Mais combien plus facile serait-elle encore si tous la comprenaient de la même façon et se prêtaient une aide mutuelle ! »

Au mois de juillet, il avait remis à son père une lettre qui ne devait être lue qu’en cas de malheur. En voici l’essentiel : « Mes bienaimés, si un jour vous lisez ceci, c’est que j’aurai quitté ce monde et donné, moi aussi, ma vie pour la « juste cause » que nous défendons ; sachez que je suis mort heureux et fier d’avoir combattu pour vous toits que j’aime tant et, en particulier, pour tous les petits enfants afin qu’eux ne voient pas les horreurs que nous avons vues et qu’ils puissent vivre sur une terre où il y aura plus d’amour, de charité et de justice. Ma dernière pensée a été pour vous… et j’ai été soutenu jusqu’au bout par votre amour et la certitude du revoir. Merci pour la joie et le bonheur que vous m’avez donnés et surtout de m’avoir fait connaître la seule vraie source de tout bonheur : notre Sauveur, Jésus-Christ, que je n’ai pas su aimer et servir comme j’aurais dû. Mais la promesse contenue dans ce verset : « Ne crains point, crois seulement » [Marc 5:36], que papa m’a souvent envoyé dans ses lettres, m’a toujours donné le courage, la confiance et la paix du cœur. »

Liens externes

- ↑ Mémoire des Hommes : fiche de mort pour la France